フルート

フルートは木管楽器の一種で、リードを使わないエアリード(無簧)式の横笛である[1][2]。

| フルート | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 各言語での名称 | ||||||||||

| ||||||||||

分類 | ||||||||||

| ||||||||||

音域 | ||||||||||

コンサート・フルートの音域 | ||||||||||

| 関連楽器 | ||||||||||

| ||||||||||

| 演奏者 | ||||||||||

| ||||||||||

| 関連項目 | ||||||||||

|

目次

1 概要

2 歴史

2.1 古代〜ルネサンス時代

2.2 バロック時代

2.3 古典派〜ロマン派初期

2.4 ベーム式フルートの登場

2.5 ロマン派中期以降

2.6 近現代

3 発音原理と音域

4 構造

4.1 頭部管

4.2 胴部管

4.3 C足部管とH足部管

4.4 タンポ(パッド)

4.5 インラインとオフセット

4.6 カバードキーとリングキー

4.7 Gisオープン式とGisクローズ式

4.8 Eメカニズム

4.9 Fisメカニズム

4.10 Cisトリルキー

4.11 G-Aトリルキー

4.12 ソルダードトーンホールとドローントーンホール

5 材質

6 特殊奏法 (現代奏法)

7 教則本

8 同属楽器

9 主なメーカー

10 補遺

11 脚注

概要

今日一般にフルートというと、銀色または金色の金属製の筒に複雑なキー装置を備えた横笛、つまりコンサート・フルートを指すが、古くは広く笛一般を指していた。特にJ.S.バッハなどバロック音楽の時代にあっては、単にフルートというと、現在一般にリコーダーと呼ばれる縦笛を指し、現在のフルートの直接の前身楽器である横笛は、「トラヴェルソ(横向きの)」という修飾語を付けて「フラウト・トラヴェルソ」と呼ばれていた[3]。しかし、表現力に劣る縦笛は次第に廃れてしまい、フルートといえば横笛を指すようになったのである。かつてはもっぱら木で作られていたにもかかわらず、現在は金属製が主流となっているが、フルートは唇の振動を用いないエアリード式の楽器なので、金属でできていても木管楽器に分類される[1]。

現代のフルート(モダン・フルート)は、バス・フルートなどの同属楽器と区別する場合、グランド・フルートまたはコンサート・フルートとも呼ばれ、通常C管である。19世紀半ばに、ドイツ人フルート奏者で楽器製作者でもあったテオバルト・ベームにより音響学の理論に基づいて大幅に改良され[4]、正確な半音階と大きな音量、精密な貴金属の管体、優美な外観を持つに至った。このドイツ生まれのフルートは、最初にフランスでその優秀性が認められ[5]、ついには旧式のフルートを世界から駆逐してしまった。今日単にフルートと言った場合は、例外なく下図のような「ベーム式フルート」のことである。

ベーム式フルート(オフセット・カバードキー、C足部管付き、Eメカニズム付き)

フルートはキーを右側にして構え、下顎と左手の人さし指の付け根、右手の親指で支える(三点支持)。両肩を結ぶ線と平行に持つのではなく、右手を左手より下方、前方に伸ばす。奏者は正面ではなくやや左を向き、右に首をかしげて唇を歌口に当てる。

発音にリードを用いないため、ほかの管楽器よりもタンギングの柔軟性は高い。運動性能も管楽器の中では最も高く、かなり急速な楽句を奏することも可能である。音量は小さい方であるが、高音域は倍音が少なく明瞭で澄んだ音なので、オーケストラの中にあっても埋もれることなく聞こえてくる。フルートの音色は鳥の鳴き声を想起させることから、楽曲中で鳥の模倣としても用いられる。有名でわかりやすい例として、サン=サーンスの組曲『動物の謝肉祭』の「大きな鳥籠」、プロコフィエフの交響的物語『ピーターと狼』などが挙げられる。

主にクラシック音楽の分野で用いられるが、ジャズやロックなど、他の音楽ジャンルで使用されることもある。しかし、ジャズ専門のフルート奏者は少なく、サクソフォーンなどのプレイヤーが持ち替えるか、クラシックとジャズの両方で活動するというケースが多い。

- 以下において、音名はアメリカ・イギリス式表記(C、F#、B♭等)、オクターヴは国際式表記(中央ハがC4)とし、トーンホールの名称は、そのトーンホールを開けたときに出る基音のドイツ式表記(C、Es、Gis等)で表す。

歴史

古代〜ルネサンス時代

東大寺の八角灯籠

横笛を吹く菩薩像が見える。他の面には尺八、笙、銅鈸子を奏する菩薩像がある。(8世紀)

フルートを広義にとらえて、「リードを用いず、管などの空洞に向かって息を吹き付けて発音する楽器」とするならば、最も古いものとしては、およそ4万年前のネアンデルタール人のものと推定されるアナグマ類の足の骨で作られた「笛」がスロヴェニアの洞窟で発見されている。また、ほぼ同じ頃現生人類によって作られたと推定される、ハゲワシの骨でできた5つの指穴のある笛が、ドイツの洞窟で発見されている。それほど古いものでなくとも数千年前の骨で作られた笛は各地から出土しており、博物館などに収められている。しかし、世界各地で用いられていた原始的な笛は、ギリシャ神話の牧神パンが吹いたとされるパンフルートのような葦などで作られた縦笛か、オカリナのような形状の石笛(いわぶえ)や土笛がほとんどであった。

それでは、現在我々が使用しているフルートにつながる横向きに構える方式の笛が、いつどこで最初に用いられたのかというと、これも確かなことはわかっていないが、一説には紀元前9世紀あるいはそれ以前の中央アジアに発祥したといわれており、これがシルクロードを経て中国やインドに伝わり、さらに日本やヨーロッパにも伝えられていったと考えられている[5]。奈良・正倉院の宝物の中に蛇紋岩製の横笛があり[6]、東大寺大仏殿の正面に立つ国宝の八角灯籠には横笛を吹く音声菩薩(おんじょうぼさつ)の像がある[7]ことなどから、奈良時代までに日本にも伝わっていたことは明らかである。

『喜びを与えん』

作者不詳(1520年頃)

西洋では、現在リコーダーと呼ばれている縦笛が古くから知られており、当初はこちらが「フルート」と呼ばれていた。13世紀になるとフランスに、「フラウスト・トラヴェルセーヌ(フランス語: flauste traversaine;「横向きのフルート」の意)」といった名称が散見されるようになる[8]が、ルネサンス期に入ってもなお、ヨーロッパでは横笛はあまり一般的な楽器ではなく、軍楽隊や旅芸人などが演奏するだけのものであった。しかし、16世紀に入る頃から、市民の間で行われるコンソートと呼ばれる合奏の中で、横笛も次第に使われるようになった。左図はオーストリアのローラウ城ハラッハ伯爵家所蔵の『喜びを与えん』と題する絵画で[5][9]、横笛とリュート、歌唱によるブロークン・コンソートの様子が描かれている。この絵の横笛はテナーであるが、他にもソプラノ、バスといった種類があり、これらによるホール・コンソートも行われていた。現在では、このような横笛を「ルネサンス・フルート」と呼んでおり[5]、古楽器として今も復元楽器が製作されている。

ルネサンス・フルート(テナー、復元楽器)

当時のものがわずかな数ながらイタリアのヴェローナなどに残っているが、木製の管で内面は円筒形、外面は歌口側がやや太い円錐形である。分割できないものが多いが、2分割構造のものもある。トーンホールが6つ開いているだけのシンプルな構造なので、キーを必ず右側にして構えるモダン・フルートとは異なり、ルネサンス・フルートは左側に構えることもできる。テナーの横笛の最低音はD4で、D-dur(ニ長調)の音階が出せるように作られており、いわゆるD管である。軽快によく鳴るが、音域によって音量や音色がかなり変化する[5]。

バロック時代

17世紀初頭から始まったバロック時代、ルネサンス・フルートはピッチの調節ができない上、半音を出すのが苦手で、低音と高音の音色の違いが大きいといった欠点があったため、次第に顧みられなくなった。17世紀は横笛にとって雌伏の時代であり、新たな工夫が加えられた横笛が改めて人気を博するのは、18世紀も間近となってからのことである[5]。

この時代も、単に「フルート」といえば縦笛(リコーダー)のことであり、現在のフルートの原型となった横笛は「フラウト・トラヴェルソ(イタリア語: flauto traverso;同じく「横向きのフルート」の意)」と呼ばれていた[5][9]。省略して単に「トラヴェルソ」ともいい、現在では「バロック・フルート」と呼ぶことも多い。典型的なバロック・フルートの多くは、テナーのルネサンス・フルートと同様に木製のD管であるが、次のような点が異なっている[5]。

バロック・フルート(4分割型、復元楽器)

上方はピッチの異なる替え管

- 管体が3分割または4分割されており、結合部を抜き挿ししたり管を交換することによって、ピッチの調節が可能になった。

- トーンホールは7つに増え、上流側の6つはルネサンス・フルートと同様に指で直接ふさぐ。最下流の1つは指が届かないので、右手小指で押すと穴が開くシーソー形のキーが付いており[10]、この形態から「1キー・フルート(1鍵式フルート)」とも呼ばれている[11]。このキーのおかげで、ルネサンス・フルートには最も出しにくかった半音D#(E♭)が容易に出せるようになった[12]。

- 管の内面はルネサンス・フルートのような円筒形ではなく、頭部管から足部管に向かって次第に細くなる円錐形になっている。これによって音色がややこもった暗い感じにはなったものの、低音から高音まで音色の統一感が向上した。

こうした改良によって高い表現力を身に着けた横笛は、次第に縦笛に取って代わる存在となっていった。アムステルダムの木管楽器製作家リチャード・ハッカ(1645年 - 1705年)の作った3分割フルートが、現存する最古のバロック・フルートであるといわれているが、いつ頃誰によって最初に考え出されたのか、確かなことはわかっていない[5]。最低音はD4、最高音はE6までというものが一般的であるが、B6までの運指が知られており[11]、A6あたりまでは出しやすい楽器もある。D管であるが、楽譜は実音で記譜され、移調楽器ではない。多様な音色を持ち、繊細で豊かな表現が可能であることから、バロック・フルートは今日なお復元楽器が多数製作されている。

しかし、キーが設けられた半音は出しやすくなったものの、それ以外の半音は相変わらずクロスフィンガリングによって出す弱々しく不安定な音なので、長調について考えると、D-dur(ニ長調)、G-dur(ト長調)、A-dur(イ長調)は比較的大きな音量で演奏できるが、それ以外の調(五度圏の図でニ長調から遠い調)の曲をバロック・フルートで演奏するのは容易なことではない[5]。

古典派〜ロマン派初期

18世紀半ばから19世紀前半にあたる古典派の時代になると、より多くの調に対応できるよう、不安定な半音を改善するために新たなトーンホールを設けて、これを開閉するキーメカニズムを付け加えたり、高音域が出しやすいよう管内径を細くするといった改変が行われた。キーメカニズムを用いて、D管のままではあるが最低音がC4まで出せるフルートも作られるようになった[5]。これらの楽器もフラウト・トラヴェルソに含まれるが、バロック時代の「バロック・フルート」と区別して、「クラシカル・フルート」「ロマンチック・フルート」と呼ぶこともある。この時代になると、表現力に劣る縦笛(リコーダー)は廃れてしまい、フルートといえば横笛を指すようになった。

クラシカル・フルート (6キー、最低音 D4)

キーが追加されるに従って、クロスフィンガリングを用いずに出せる半音が増えていき、音は明るさや軽やかさを増したが、対称性が崩れたため、左側に構えることはできなくなった。管体は相変わらず円錐形で木製のものが多く、最高音はA6あたりであるが、中にはC7付近まで出るものもある。最低音がD4の6キー・フルート(右図)や、最低音がC4の8キー・フルートなどには全ての半音を出すキーが備わっているが、Esより下のキーを除いて全て「常時閉」であり、「必要なときだけ開ける」方式であった。

クロスフィンガリングが不要になったのは大きな進歩に違いないが、これらは当時の楽器製作者たちが、それぞれの考えに基づいて改良していったため、操作法が統一されていない上、運指も複雑となって運動性能が良いとは言い難く、必ずしも十分な効果が得られたわけではない。このような多キーのフルート(多鍵式フルート)は主に産業革命期のイギリスで開発されたのであるが、イギリス以外の国ではバランスの悪い不細工な楽器とみなす傾向が強く、1795年に創設されたパリ音楽院では、初代フルート教授となったフランソワ・ドゥヴィエンヌ(1759年 - 1803年)が亡くなるまで、1鍵式フルート以外の使用が認められなかった[5]。

こうしたフルート乱開発の時代に終止符を打ったのがテオバルト・ベームである。

ベーム式フルートの登場

1820年ごろから活躍していたイギリス人フルート奏者 C. ニコルソン(Charles Nicholson 1795年 - 1837年)は、その手の大きさと卓越した技術によって通常よりも大きなトーンホールの楽器を演奏していた。ドイツ人フルート奏者で製作者でもあったテオバルト・ベームは、1831年にロンドンでニコルソンの演奏を聴いてその音量の大きさに衝撃を受け、自身の楽器の本格的な改良に着手した[4][5]。

1832年に発表されたモデルは以下のようなものである。

- 半音を出すトーンホールも含めて径を大きくし、大きな音を出すことを可能にした。

- 運指が変更されることになるのを厭わず、リングキーと精緻なリンク機構を採用して、1本の指で複数のトーンホールを同時に操作できるようにし、その上で管体構造をC管に作り変えた。このいわゆるベーム式メカニズムによって運動性能が向上すると共に、長大なレバーのないすっきりした外観となった。(ただし、リングキー自体は1808年にフレデリック・ノランが開発したものであり、キーメカニズムのポストの構造は1806年のクロード・ローランの発明を応用したものである[5][9]。)

- 新しいキーメカニズムの開発に当たり、Esキーとトリルキーを除く全てのキーを「常時開」とし、「必要なときだけ閉じる」方式を採用した。これにより、演奏時に開いているトーンホールが増えて通気が改善され[13]、音色が均質になると共に、さらに音量を増す効果が得られた。

円錐ベーム式フルート(Gisクローズ式)

このモデルはいわゆるGisオープン式であったが、通気を損なうことなく運指が容易になるGisクローズ式に改変されたタイプがフランスで用いられるようになった。管体はまだ木製で円錐形のままであったことから、今日では「円錐(コニカル)ベーム式フルート」などと呼ばれている。

ベームはその後も、50歳を過ぎてから大学で音響学を学ぶなど研究を続け、1847年に次のようなモデルを発表した。

- 円錐形だった胴部管を円筒形にし、音響学に基づいてトーンホールの位置を決め直した。同時に、高音域のピッチ改善のため、円筒形だった頭部管を略円錐形にした。これにより、円筒管だったルネサンス・フルートの持つ明るい音色を取り戻すことができた。

- 管体を木製から金属(銀)製に変更した。これにより、トーンホールをさらに大きくすることができ、割れないよう油を塗布する必要もなくなった。

- 1832年のモデルで採用したリングキーは廃止して、トーンホールを全てキーで開閉する方式(いわゆるカバードキー)とした。これにより、女性など指が細い奏者でも大径のトーンホールを容易かつ確実にふさぐことができるようになり、運動性能がさらに向上した。

このモデルもGisオープン式ではあったが、現在のフルートとほとんど変わらず、極めて完成度の高いものであった。これ以降今日までに加えられた大きな改変は、イタリアのジュリオ・ブリチャルディ(Giulio Briccialdi 1818年 - 1881年)により、フラット(♭)系の調を演奏するのに便利な、いわゆるブリチャルディ・キーが付け加えられたことと、より運指が容易なGisクローズ式が主流となったこと程度である。

今日の一般的なベーム式フルート

今日の最も一般的な C足部管付きベーム式フルートにはトーンホールが16個あり、キーは数え方によるが、指が直接触れるものだけを数えると15個である。これらが右手親指を除く9本の指で操作できるようになっている。後述のように、キーメカニズムの関係でベーム式フルートにも鳴りにくい音はあるが、ほとんどの音は良い音程で確実に鳴る。

ベーム式フルートは、最初にフランスでその優秀性が認められ、次いでイギリスでも使われるようになったが、発祥の地であるドイツでは20世紀に入るまで受け入れられなかった。旧来のフルートとは運指が異なることに加えて、この頃のドイツ音楽界に大きな影響力を持っていたワーグナーがベーム式フルートの音色を嫌ったことも、ドイツでの普及を妨げた大きな要因といわれている[5][9]。

ロマン派中期以降

ベームが1847年に発表したフルートは、現在のカバードキー型のフルートとほとんど変わらないものの、Gisオープン式であって、外観も少々武骨な印象である。しかし、フランスの楽器製作者であるヴァンサン・イポリト・ゴッドフロワやルイ・ロットらの手によって、前記の円錐ベーム式フルートとは異なる新しい構造のリングキーを採用した、いわゆるフレンチスタイルのフルートが生み出されると共に、より運指が容易なGisクローズ式に変更され、意匠面も細部にわたって改良が施された。こうしてモダン・フルートは、今日見るような洗練された優美な姿となったのである。

1860年にパリ音楽院教授となったルイ・ドリュによって学院の公式楽器に認定[5]されると、アンリー・アルテ(アルテスとも)、ポール・タファネル、フィリップ・ゴーベール、マルセル・モイーズらフルート科教授によってその奏法の発展と確立がなされ、ドビュッシー、フォーレをはじめとする作曲家たちが多くの楽曲を書いた。それまでは装飾的・限定的に使われていたビブラートも積極的に採り入れた演奏様式を確立してフランス楽派と呼ばれ、フランスは一躍フルート先進国となったのである。アルテの著した教則本は、今なお最も有名なモダン・フルートの入門書である。

メイヤー式フルート(10キー、円錐管)

一方、ドイツやオーストリアでは、金属製フルートの大径トーンホールから出る倍音を豊かに含む音色を好ましく思わないながらも、ベーム式メカニズムの長所は認めざるを得ず、20世紀に入る頃には管体は木製だがメカニズムはベーム式という折衷型の楽器が用いられるようになると共に、金属製のフルートも徐々にではあるが使われるようになった。しかし、ドイツの H.F.メイヤーによって開発された、トーンホールの径を大きくして音量を増すなどの改良が加えられた多鍵式・円錐管・旧式運指のメイヤー式フルートも、多くのメーカーによって模倣され、フランスを除くヨーロッパやアメリカでは、1930年代まで使われていた[5]。

近現代

ベーム式フルートも、改良の余地がないほど完璧なものではないので、その後もフルートの改良はさまざまな形で試みられ、中には商品化に至ったものもある[9]が、ベームの基本設計を凌駕するほどのものは今日に至るも現れていない。ベーム式フルートはその地位を確固たるものとし、フレンチスタイルの登場以降は構造面に特段の変化はないが、奏法の面で大きな発展が見られる。

第二次世界大戦前から知られる特殊奏法としては、巻き舌によるフラッターツンゲやハーモニクス奏法がある。戦後はレコードの普及や放送技術の発展とともに、ランパルがソリストとして活躍し、フルートの魅力を世界中に示すこととなった。またモイーズが、教育者としてカリスマ的といえるほどの影響力を長い間保ち続けたこともあって、世界中でフランス風の演奏スタイルが大きく広まっており、ビブラートを常にかけるのが一般的であるが、クラシック音楽においては今なおビブラートを乱用しない演奏スタイルも好まれる。前述の通り、ドビュッシーはフルートにおけるレパートリー拡張の第一人者であるが、中でも独奏曲『シランクス』はフルート独奏のための曲として歴史上重要な位置を占めている。エドガー・ヴァレーズは『密度21.5』において、キー・パーカッションと呼ばれるアタックの音の変化を求めた特殊奏法を開発し、また超高音域を執拗に求めて、演奏における音域の拡張に成功した。

現代音楽では、まずフルート奏者のブルーノ・バルトロッチが重音奏法を体系化した教本を出版し、またピエール=イヴ・アルトーやロベルト・ファブリッツィアーニなどその他多くのフルート奏者、またサルヴァトーレ・シャリーノらの作曲家によって息音を含む奏法、ホイッスルトーン、タングラム、リップ・ピッツィカートなど新しい奏法も次々と開発された。ルチアーノ・ベリオの『セクエンツァI』などの優れた曲は現在も「古典」として多くの奏者によってコンサートや教育現場で取り上げられ、聴衆にも親しまれている。

発音原理と音域

フルートの発音原理に関しては、大きく分けて二つの説が存在する[2][14][15]。一つ目の説は、唇から出る空気の束(エアビーム)を楽器の吹き込み口の縁(エッジ)に当てることでカルマン渦が発生し、これがエッジトーン(強風のときに電線が鳴るのと同じ現象)を生じて振動源になるというもの。二つ目の説は、エアビームの吹き込みによって管の内圧が上昇し、これによってエアビームが押し返されると空気が抜けて内圧が低下し、再びエアビームが引き込まれるという反復現象が発生して、これが振動源になるとするものである。いずれにせよ、発生した振動に対し、管の内部にある空気の柱(気柱)が共振(共鳴)して音が出る。トーンホールを開閉すると、気柱の有効長が変わるので共振周波数が変化し、音高を変えることができる。

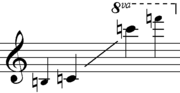

コンサート・フルートの基本的な音域はC4(中央ハ)から3オクターヴ上のC7までであるが、H足部管を用いれば最低音がB3となる。最低音からC#5までは基音であるが、D5以上の音は倍音を用いて発生させる。チューニングする(他の楽器とピッチを合わせる)際には、オーケストラではA5を、吹奏楽ではB♭5を用いる。音域は便宜上下記のように分けることが多いが、これは絶対的なものではなく、例えばC6を中音域とするか高音域とするかは時と場合によるし、稀には中音域と高音域をまとめて(中・高音域と呼ぶべきところを省略して)高音域と呼ぶこともある。

- 最低音からB4までの音域は、低音域あるいは第1オクターヴなどと呼ばれる。音量は小さく、特に最低音に近いいくつかの音は明瞭な発音が難しいが、幅広く柔らかい音色を特徴とする。

- C5からB5までの音域は、中音域あるいは第2オクターヴなどと呼ばれる。C#5の音はトーンホールが小さいため響きがあまり良くなく、E5からF#5は音が割れやすいなど難しいところもあるが、表情豊かな音色を持ち、音量の制御も比較的容易である。

- C6からC7の音域は、高音域あるいは第3オクターヴなどと呼ばれる。後述のようにキーメカニズムの関係でE6やF#6などの音が出しにくい上、ほとんどの音はピッチが高目であり、用いる倍音モードが音によって変わるため音色を揃えるのが難しく、運指も不規則で覚えにくいが、明るく輝かしい音色で、音量も比較的大きい。

- C7より上の音域は、第4オクターヴなどと呼ばれ、F7までの運指が比較的広く知られているが、高い音ほど発音が難しい。この音域が開発されたのは20世紀に入ってからであり、現代音楽で使用されることがあるが、楽器によって発音の難易度やピッチのばらつきが大きく、運指法も一定していない。

標準的な運指を用いた場合の倍音モードの概略は下記の通りである。例えばC7はC4の第8倍音であるが、息の圧力で第8倍音を出すことは難しいので、左手はCとGis、右手はF以下のトーンホールを開けてやる(Esは閉じた方が良い[16])ことにより、C5の第4倍音かつG#4の第5倍音かつF4の第6倍音として発生させている。第3倍音、第5倍音、第6倍音によって出す音は、多少なりと平均律からのずれが生ずることなどもあって、高音域の音程はあまり良くない。

C4 - C#5:基音(H足部管の場合はB3も含む)

D5 - C#6:第2倍音

D6 :第2倍音、第3倍音

D#6 - B6:第3倍音、第4倍音、第5倍音(音により異なる)

C7 :第4倍音、第5倍音、第6倍音

モダン・フルートは、すべての木管楽器の中で最も論理的に設計されている[14]が、さまざまな制約から妥協せざるを得ない部分もあるので、特に高音域には上記のように問題が多い。これらを完全に解消することは、設計上どのような工夫を以ってしても不可能であり、最後はアンブシュアの微妙な調節や特殊運指の使用など、奏者の技術に委ねられている[17]。

構造

一般的なコンサート・フルートは、管体が頭部管・胴部管・足部管の3分割構造になっており、保存・携帯時は分解し、演奏時に組立てる。頭部管を胴部管に挿入する深さを変化させることにより全体の音高が変わるため、他の楽器とピッチを合わせる(チューニングする)ことができる。

頭部管

歌口の部分で内径17mm、胴部管と接続する部分で内径19mmの略円錐形である。歌口に近い方の端がヘッドスクリューで塞がれている。管内の歌口に近い位置に反響板(反射板)があり、ヘッドスクリューと連結されている。反響板の位置は歌口の中央から17mmが適切であり、ここからずれているとピッチに支障がある。

歌口は楕円形ないし小判形(角の丸い矩形)であるが、メーカーによって異なり、断面も微妙な形状に成形されている。この部分はフルートの音色・音量・発音性などに大きく影響する[2]ので、形状の異なる複数の頭部管を製作しているメーカーもあり、頭部管だけを専門に作るメーカーもある。

胴部管

内径19mmの円筒形で、頭部管に近い位置に比較的小さなトーンホールが3つと、より大きなトーンホールが10個、管体上面および側面にある。トーンホールが指で押さえられないほど大きく、またその数が指よりも多いため、一部が互いに連結されたキーシステムによってトーンホールを開閉する。キーの裏側には後述のタンポ(パッド)が組み込まれており、トーンホールを閉じた際の気密性を確保している。

C足部管とH足部管

足部管は胴部管と同じ内径の円筒形で、3つまたは4つのトーンホールを持つ。

- トーンホールが3つのものはC足部管で、最低音はC4である。

- トーンホールが4つのものがH足部管で、最低音はB3である。英語式にB(ビー)足部管(B foot joint)と呼ぶこともあるが、日本ではドイツ音名により H(ハー)足部管(H-Fuß)と呼ぶのが一般的である。 H足部管は長いので、通気が多少なりと阻害され、音色がわずかながら暗めになるとされている。これを補うため、通気の良いリングキーを併用する楽器が多い。

タンポ(パッド)

最も一般的に使われているタンポは、フェルトにフィッシュスキン[18]を巻いたものである。これは金属のフルートをテオバルト・ベームが開発した時代から変わっていない。その他、ゴム、シリコーン、コルク等を用いているものもある。

フルートは、タンポとトーンホールの間に「髪の毛1本の隙間があっても音が鳴らない」と言われており、調整には高い技術が必要である。

インラインとオフセット

- インラインは、胴部管上側面のキーが全て一直線に並んでいるタイプである。

- オフセットは、左手の薬指キーが外側(左腕に近い方)に少しずれていて、薬指が届き易いよう配慮したタイプであり、ベームが製作した楽器はすべてオフセットであった。

両者の中間となるハーフオフセットの楽器もある。楽器の購入の際にどのタイプを選ぶかは奏者の好みや手の大きさによるのであって、初心者向けか上級者向けかといった区別はなく、構造上大きな優劣の差があるわけでもない。

カバードキーとリングキー

- カバードキー[19]は、キーに取り付けられたタンポでトーンホール全体をふさぐ方式のフルートである。

- リングキー[20]のフルートは、指が置かれる5つのキー(左手の中指、薬指、右手の人差指、中指、薬指)の中心に穴があいており、指でその穴をふさいで演奏する。特徴は軽く明るい音色である。穴をふさぐ程度を変化させることによって、ポルタメント、微分音などの技法が楽に演奏できるようになるほか、ピッチ調節などのための替え指もカバードキーより多く利用でき、重音のための特殊な運指の幅も大きく広がるが、穴を正確にふさがなければならないため運動性能が若干劣り、手が小さい、あるいは指が細い奏者には演奏が難しいこともある。

Gisオープン式とGisクローズ式

Gisトーンホールを1つだけ持つものがGisオープン式、Gisトーンホールを2つ持つものがGisクローズ式で、ベームが製作した楽器はGisオープン式であったが、今日ではGisクローズ式が主流である。

- Gisオープン式では、左手薬指を押すとAトーンホールが閉じ、左手小指を押すとGisトーンホールが閉じる。つまり、AトーンホールのキーとGisトーンホールのキーは独立している。

- Gisクローズ式では、2つのGisトーンホールのうち一方は常時開、他方は常時閉となっており、常時開のGisトーンホールのキーとAトーンホールのキーは連結されている。左手薬指を押すとAトーンホールと常時開のGisトーンホールが連動して閉じ、左手小指を押すと常時閉のGisトーンホールが開く[21]。

実際にG#の音を出すのは常時閉のGisトーンホールであり、常時開のGisトーンホールは他の音を出すときの通気の役目を果たしている。

Gisオープン式の場合、Gisトーンホールが1つですみ、後述のEメカニズムを設ける必要も無いのでコスト面で有利である上、小指を押すとG、放すとG#が出る(音程が上がる)ので、運指としても自然である。つまり、一見Gisオープン式の方が、いわゆる「理にかなった」構造のように思える。ところが実際に演奏すると、Gisオープン式ではほとんどの音で左手小指を薬指と同じに動かさねばならず、Gisクローズ式より小指が忙しくなって運指が難しい。この点がGisクローズ式が広く世界に普及した大きな理由である。

Eメカニズム

今日主流となっているGisクローズ式のフルートでは、第3オクターヴのホ音(E6)が出しにくく、ピッチが高い場合が多い。E6はE4の第4倍音であると同時にA4の第3倍音なので、右手はEから下のトーンホールを開け、左手はAトーンホールだけ開けてやればよいのだが、Gisクローズ式フルートではキーメカニズムの関係上、Aトーンホールを開けると、常時開のGisトーンホールもいっしょに開いてしまうからである。これを解消するために考案されたのがEメカニズム (Split E mechanism) で、Eメカと略称されることも多い。キーシステムを追加することにより、E6の運指で常時開のGisトーンホールが閉じるようになっており、これによってE6の出しやすさとピッチは改善されるが、一部のトリル運指などが使えなくなるため、標準装備とするメーカーがある一方、オプション扱いとしているメーカーもある。

Fisメカニズム

Gisオープン/クローズいずれのフルートでも、第3オクターヴの嬰ヘ音(F#6)が出しにくい。F#6はF#4の第4倍音で、かつB4の第3倍音であるから、右手はFisから下のトーンホールを開け、左手はHトーンホールのみ開けたいわけだが、キーメカニズムの都合上、Hトーンホールを開けるには、Aisトーンホールも開けざるをえないからである。これを解消するために考案されたのがFisメカニズムであるが、構造の複雑さや耐久性の低さ等の理由から商品化しているメーカーは少ないので、練習によって克服するしかないのが実状である。

Cisトリルキー

B-C#のトリルでは、左手親指と人差し指を同時に動かさねばならない。これを容易にするために考案されたのがCisトリルキーで、Aisレバーの上流に設置され、右手人差し指だけでB-C#のトリルが可能になる。

Cisトリルキーを用いると、B-C#のトリルだけでなく、第3オクターヴのG-A (G6-A6) のトリルも容易になり、弱奏におけるG#6の発音も容易になる。また、通常のCisトーンホールは極端に小さいため、発音の困難、ピッチの不安定、音色の問題を伴うが、Cisトリルキーを用いると、これらの欠点を補うこともできる。

しかし、楽器が重くなる、外観を損なう、取り付け費用が高価であるなどのデメリットもあるため、Cisトリルキーを標準装備するメーカーはほとんどない。

G-Aトリルキー

第3オクターヴのG-A (G6-A6) のトリルを容易にするためのキーである。かつてドイツにおいてよく使われたメカニズムであるが、現在では同じ機能をCisトリルキーで実現できる上、前述のように用途も広いためCisトリルキーに取って代わられつつある。

ソルダードトーンホールとドローントーンホール

金属製の楽器では、トーンホールが管体から立ち上がってキー(タンポ)と密着しているが、この立ち上がり部分をどのようにして製作するかによる分類で、今日市販されているフルートは、ほとんどドローントーンホールである。

- ソルダードトーンホールは、管体となるパイプに別の部品をはんだ付けすることによりトーンホールを作成する。

- ドローントーンホールは、パイプそのものを引き上げ加工してトーンホールを形成する。

材質

フルートは他の管楽器に比べ、使用する材質のバリエーションが幅広い。当然高価な貴金属製になるほど値段も高いが、音質に関する限り、管体の材質によって人間に聴き取れるほどの差異が生ずることはなく、ボール紙で作っても音は変わらないとされている[14][22]。なお、以下に述べるのは管体やキーなどの材質であり、キーメカニズムの芯金やネジ、バネなどには下記と異なる素材も使用される。フェルトやコルクなども部分的に使われている。

- 洋銀(洋白)

- フルートの材質として最も多く用いられているのは洋銀である。古いものでは「マイユショール(フランス語: maillechort)」と表記されていることもある。洋銀製といっても、実際は部品により洋白と白銅が使い分けられており、劣化の抑制と外観の向上を目的として、銀メッキが施されているものが多い。比較的安価で加工しやすく奏した際の反応も良いが、人の汗や摩耗による劣化が早いため、一般的には何十年と愛用するには不向きであるとされている。

- しかし、フルート界の巨匠モイーズが終生愛用していたフルートは洋銀製であった。素材の品質が良く、十分な手入れがなされれば、洋銀製でも何ら問題なく長期間の使用に耐えられる。

- ただし、洋白や白銅は合金成分としてニッケルを含むため、銀メッキされていても稀に金属アレルギーを引き起こすことがあるので、特にアレルギー体質の人は、唇に直に触れる頭部管だけでも銀製の楽器を選択するなどの配慮が望ましい。

- 銀

- ベーム式フルートの材質として、テオバルト・ベーム自身が最も適していると結論づけたのが銀である。「薄く軽い銀の引き抜き管が、内部の空気柱と共に振動する能力に優れており、木の管より楽に輝かしく大きな音で鳴る」と著書[4]の中で述べているが、科学的根拠が示されているわけではない。

- 銀はいわゆる貴金属の中では最も軽く、加工が容易で、経年による劣化が少なく、木材と違って割れることもない。イオウなどと反応しやすい金属なので、長年使用すると表面に黒色の皮膜を生ずるが、性能への悪影響はなく、軽く研磨するだけで除去できる。

- 金

- フルートには、5金(5K;5カラット)から24金まで幅広い純度の金が用いられている。金以外の成分の含有率によって色や比重が変化し、吹奏感も変わるが、総じて反応が良く、倍音が多いといった利点があるとされ、「金(のフルート)は遠達性が良い」「遠鳴りする」などと表現されることもある。

- しかし、上記の通り管体の材質によって音が変わることはない[14]のであって、利点としては、安定した金属なので長年使用しても美しい外観を損なう事がないということに尽きる。純金に近いものほど高価になる上に、重くなるので演奏には体力が必要になる。銀製のフルートにメッキとして使用されることも多い。

- 白金(プラチナ)

- 白金は密度が高いため非常に重く、これで作られたフルートは激しい吹き込みにも耐えられるとされ、金と並んで「フォルテ側の余裕が大きい」などといわれることがある。

- しかし、これにも何ら科学的な根拠など存在せず、人間の吹き込む息やフルートの音圧程度なら、密度が低く軽いアルミニウム合金で十分耐えられる。白金は頭部管と本体パイプにのみ用いられ、キー等の細かいパーツの成形は技術的に難しい。極めて高価な上、24金製以上に重いので、演奏には強靭な体力が要求される。銀製フルートに白金メッキを施したモデルもある。

- 木

- ベーム式のキーメカニズムを持ち、管体のみ木製のフルートは現在も作られており、管体にはグラナディラ、黒檀などが用いられている。音量や音程、運動性などは普通の総金属製モダン・フルートと変わらないが、倍音が少なく、トラヴェルソを想起させる柔らかい音質が特徴といわれる。

- しかし、タンギングを含むトラヴェルソ特有の演奏テクニックが再現できるわけでもなく、あくまでも「木製のモダン・フルート」に過ぎない。良質の木材でも割れる可能性が完全には排除できないので、メンテナンスには木製トラヴェルソと同様の注意を要する。

- その他

- 「入門用」などと称して売られている安価なフルートには、黄銅(真鍮)で作られているものもある。ニッケルメッキや銀メッキが施されていて、外観は銀色であるが、ニッケルや黄銅は金属アレルギーのリスクが高いので、注意した方がよい。

- 金と銀の合板(クラッド材)や、ステンレス、タングステン、チタン、アルミニウム合金等、さまざまな材質によるフルートが試作・商品化されているが、いずれも特段のメリットはなく、一般に普及するには至っていない。

プラスチック製のフルートも作られており、金属と違って多少の衝撃が加わっても管体が凹むことがなく、水に濡れても錆びないといった利点はあるが、歴史が浅いため性能・耐久性共に未知数である。

特殊奏法 (現代奏法)

フルートは近代音楽や現代音楽において特に特殊奏法が数多く開発された楽器であるが、これらは作曲者や奏者によりさまざまな呼称、技法、記譜法があって、未だ発展途上にある。楽器や奏者により、あるいはそのときの調子によって、狙った通りの効果が得られないこともある。

- エオリアン・トーン(英:aeolian tone)

- ブレス・トーンともいう。発音と同時に息が歌口や歯の間から漏れる噪音を発する奏法。通常の奏法からライザー部にあてる空気の柱を極端にぼかすことにより生じる。楽音は存在するが空気の流れる音の占める割合のほうが大きい。この割合が作曲者によって細かくパーセント記号で指示されている物もある。

- キー・パーカッション(英:key percussion)

- キー・クリック、キー・クラップとも。キーを強めに叩くことにより、打楽器的効果を狙った奏法。エドガー・ヴァレーズの『密度21.5』で初めて用いられたが、この曲に登場する奏法は、厳密にはスタッカートの通常奏法とキー・パーカッションとの併用である。

- 口笛(英:whistle)

- 歌口内に口笛を吹くことによって通常の口笛よりもフルートの管に共鳴させた音を作り出す。その際発生する音は運指の自然倍音列上の音である。口笛を吹きながらフルートの通常音を鳴らすことは不可能であるが、口笛の音+エオリアン・トーンであれば可能である。

- ジェット・ホイッスル(英:jet whistle)

- 歌口を唇で完全に覆い、息を激しく吐き出すことにより発生した息音を使用する奏法。唇、フルートの角度を瞬時に変化させることで息音内に含まれる楽音を自然倍音列に従い上昇、下降させることができる。発生する音は運指によっても変化する。

重音奏法(英:multiphonic)- 特殊な運指によりふたつ以上の音を同時に出す奏法。運指により、調性的な和音に近いものから、割れたような荒々しい音も出すことができる。R・ディックのフライング・エチュードではこの重音奏法が全体にわたり使用されている。小泉浩、P・E・アルトー、A・ニコレの著書などに重音の運指が示されている。

循環呼吸(英:circular breathing)- 口腔内の空気を吐き出して演奏しながら、鼻から息を吸うことによって、息継ぎによる中断なしに発音し続ける奏法。フルートは他の管楽器に比べて空気の消費が多い楽器であり、循環呼吸をマスターすることにより音楽的な質をより高めることができるとされる。A・ニコレ、P・ガロワ、R・ディック、W・オッフェルマンズ等の著書に「循環呼吸」について解説されている。

- スラップ・タンギング(ピッツィカート)(英:slap tonging、伊:pizzicato)

- リップ・ピッツィカート、クアジ・ピッツィカートとも。弦楽器のピッツィカートに似た音響を発する奏法。通常のタンギングの圧力を高める方法の他、いくつかの方法がある。グランド・フルートではC4(H足部管つきでB3) - D#5までは通常の運指で、さらにオクターヴキーを開ける、その他の操作をすることによりD#6まで発音可能。

- ダブルタンギング(英:double tonguing)

- 古くからある特殊奏法。タンギングにおいてTとKの子音を用い、速い舌突きの必要とされるパッセージをTKTKTKと奏する。全ての管楽器で可能なテクニックであるが、難易度はフルートがもっとも低く、ロマン派の技巧的な変奏曲や近代の作品を演奏するのに必要不可欠である。

- トリプルタンギング(英:triple tonguing)は、ダブルタンギングから派生したもので、3つ単位の音符をTKTTKTなどのように区分けする。

- ダブルトリル(英:double trill)

- 通常は2音間を行き来するトリルを2本の指で行うことにより往復の速度が倍になったもの。左手は楽器を保持する必要がある為、右手で行われることが多い。運指によりアグレッシブな効果から不思議な音響まで出すことができる。リングキーかカバードキーかで可能なダブルトリルの種類は異なる。フルート音楽においてのダブルトリルの使用例はサルヴァトーレ・シャリーノの『感謝の歌 Canzona di ringraziamento 』に多用され、後述のタングラムの項に挙げる『魔法はどのように生み出されるか Come vengono prodotti gli incantessimi? 』と連続して演奏される。『感謝の歌』では二つのトリルキーを交互に連打することにより不思議な音響空間を生み出している。

- タングラム(英:tongue ram)

- 唇全体で歌口を覆い、舌をライザー部に当てることにより、打撃音を生み出す。空気を吸いながら行う事も可能。これによりフルートは閉管構造として共鳴するため、運指よりも長7度低い音が出る。グランド・フルートでは運指上でC4(H足部管つきでB3) - D#5まで可能、実音ではC#3 (C3) - F4までの音が出る。サルヴァトーレ・シャリーノは『魔法はどのように生み出されるか Come vengono prodotti gli incantessimi? 』でこの奏法を積極的に用いており、太鼓の連打音のような音響を生み出している。

- ドッペルトレモロ(独:Doppeltremolo)

- 通常のトレモロに息の圧力を加減してオクターヴの上下を加えたもの。作品内ではポルタメントや発声奏法も併用されている。

ハーモニクス(英:harmonics、倍音奏法)- フラジオレット(英:flageolet)とも。低音域の運指のまま高い倍音を出す奏法。第2倍音(1オクターブ上)、第3倍音(1オクターブと完全5度上)、第4倍音(2オクターブ上)、第5倍音(2オクターブと長3度上)、第6倍音(2オクターブと完全5度上)などが出せる。まれに第7倍音(2オクターブと短7度上、平均律より6分音つまり約33セント下)も指定される。曲によって力強い音を出したり、弦楽器やハープのハーモニクスのような虚ろな音響効果を要求したりとさまざまである。フランツ・ドップラーがハンガリー田園幻想曲の第1楽章の終わりに用いている他、ハーモニクスの和音がストラヴィンスキーの春の祭典にも登場する。倍音成分の度合いを変化させることで重音を出すことも可能。

バズィング(英:buzzing)- トランペット・アンブシュール(trumpet embouchure;英仏混合語)とも。歌口に対し唇を閉じた状態で押し付け金管楽器のバズィングと同じやり方で唇を振動させ音を鳴らす奏法。舌を両唇に挟むことで金管楽器でいうペダルトーンに似た効果も出せる。息の圧力や指を変えることで色々な音域が出せるが、フルートのマウスピースや管はバズィングには向いていないためスケールは安定しにくい。非常に高い圧力が必要なため唇の負担が大きいので、長時間のバズィング奏法は注意が必要である。

- 発声奏法(英:playing with voice)

- 通常演奏と同時に声を出すことにより差音がハウリングを伴い発生する奏法。フルートの一音程の通常音と同時に奏した場合に、高声と低声では発生する差音に違いが生じるため男女でこの奏法の内容は大きく異なる。フルートと違う音程を同時に歌うことにより和音が、リズムをずらすことにより二重奏が可能である。

グロウル(英:growl)は発声奏法の一つで、フルートの旋律と同じ動きで歌う奏法。ややグロテスクな音質になり、サックスやギターにも負けない音圧、音量に変化できるためジャズのアドリブなどで好んで使われる。- ビートボクシング・フルート(英:beatboxing flute)

- フルートウィズボイスパーカッションとも。フルートの特殊奏法とは厳密には異なるが、2007年ごろyoutube上で、アメリカのフルーティスト、G・パティロによるヒューマンビートボックス(ボイスパーカッション)をしながらフルートを演奏する動画が話題となった。フルートを構えバスドラム、スネアドラム、ハイハットのような音と同時にメロディやアドリブを演奏するというものである。

- ビスビリャンド・トリル(伊:bisbiliando trillo)

- カラートリルとも。運指から離れた下のほうのキーを開閉することにより、同音上で微妙に異なる音色によるトリルが可能。運指によっては替え指が微分音下方になることもある。武満徹が1980年代以降の作品で多用したのはビスビリャンドに似た四分の一音下を含むホロートーントリルであり、特に『海へ(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)』において効果的に聞くことができる。トリスタン・ミュライユはトリルではなく非常にゆっくりとした長い音符の交替による音色の変化を好んで用いる。

フラッターツンゲ(独:Flatterzunge、巻き舌)- フラッター、フラッター・タンギング(英:flutter tonguing)とも。巻き舌やうがいをするように喉を震わせることにより、トレモロ的効果を生み出す奏法。舌だと荒めに、喉ではマイルドになる。オーケストラではリヒャルト・シュトラウスが用いたのが最初とされている。ショスタコーヴィチの交響曲第8番の第4楽章の冒頭、イベールのフルート協奏曲の第3楽章カデンツァなどに使用例が見られる。遺伝的な理由によって舌でのフラッタータンギングを苦手とする奏者もいることに注意が必要である。その場合は喉で代替される。

- マウスピースを唇で覆いながらフラッターをすることにより管内に響く音を造り出すという奏法も存在する。運指よりも長7度下の音が鳴り、タングラムに似た効果が巻き舌で持続する。

- ホイッスル・トーン(英:whistle tone)

- ウィスパー・トーンとも。息を送る具合を調節することにより、高音域において倍音音列に基づく非常に虚ろな音を出す奏法。フルートの特殊奏法の中でもとりわけ音量の小さいものに分類され、大きなホールの後部座席まで十分に届くほどの音量はない。

- 歌口を唇で完全に塞ぎ口内の内径を変化させることによりホイッスルトーンと似た音を奏することもできる。

- ホロートーン(英:hollow tone)

- バンブートーン(英:bamboo tone)とも。特殊な運指によって通常の奏法では出せないくぐもった音を出す奏法。ホロートーンは武満徹のフルートソロに必ずといって良いほど登場する。木管の民俗楽器に似せるため、あえてスケールや音程、音質が不安定になる運指とする。運指表はオランダの奏者W・オッフェルマンズの物がある。

- むら息(英:breath noise、尺八奏法)

- 上記のエオリアン・トーンをより激しくし、アクセントを加えた奏法。曲によっては日本の尺八を想起させる。尺八奏法というとこのむら息と同時に激しいビブラートも組み合わせる。

上記の特殊奏法を組み合わせ、新たな音響を作り出すこともできる(例:フラッター+発声奏法、重音奏法+スラップ・タンギング)。

教則本

モダン・フルートの教則本は数多く出版されているが、最も有名なのはパリ音楽院のフルート科教授だったHenry Altès(アンリー・アルテ/アンリー・アルテス)によるものである。

- 『ALTÈS FLUTE METHOD フルート教則本(第1巻〜第3巻)』 比田井洵編著、Japan Flute Club

- 『アルテス・フルート奏法 第一巻』 植村泰一訳・解説、シンフォニア ISBN 978-4-88395-580-0

- 『アルテス・フルート奏法 第二巻』 植村泰一訳・解説、シンフォニア ISBN 978-4-88395-499-5

- 『H. アルテス フルート教本 I』 堀井恵監修、トリム出版 ISBN 4-925199-10-2

- 『H. アルテス フルート教本 II-1』 堀井恵監修、トリム出版 ISBN 4-925199-11-0

- 『H. アルテス フルート教本 II-2』 堀井恵監修、トリム出版 ISBN 4-925199-12-9

- 『アルテス フルート教本 <初級>』 山下兼司 編著、ドレミ楽譜出版社 ISBN 978-4285106503

同属楽器

フルート属には次表のようなものがある。これらのうち、コンサート・フルートとフラウト・トラヴェルソは実音楽器であるが、その他の派生楽器は、慣例的に記譜上の音域および運指がコンサート・フルートとおおむね合致するよう移調楽器として扱い、ト音記号を用いて記譜される。

| 和名 | 記音に対する 実音 | 備考 |

|---|---|---|

ピッコロ | 1オクターヴ上 | 足部管を欠いているため、最低音は古来のフルートと同様にニ音(D5)である。稀にDes管もある。 |

| G管 トレブルフルート[23] | 完全5度上 | |

| F管 ソプラノフルート[24] | 完全4度上 | 古楽器フラウト・トラヴェルソやリコーダー、和楽器篠笛に似た音で、特殊な効果を狙う場合に使用される。 |

| Es管 ソプラノフルート[25] (3度管フルート) | 短3度上 | |

フラウト・トラヴェルソ | 同度 | 足部管を欠いているため、最低音は古来のフルート通りD4である。 |

| フルート (コンサート・フルート) (グランド・フルート) | 同度 | H足部管を使用すると、最低音がC4からB3へと拡張される。 |

| フルート・ダモーレ | 長2度・短3度下 | ごく稀に長3度下のAs管もある。 |

アルトフルート | 完全4度下 | 頭部管がU字型になった曲管もある。近代以降の管弦楽曲や、ジャズで使われる機会が比較的多い。フルートオーケストラでは、しばしば対旋律を受け持ち、管弦楽のヴィオラのような役目を果たす。 |

バスフルート | 1オクターヴ下 | 頭部管がU字状に曲げられている。戦後の現代音楽では比較的よく使われた。独奏曲や室内楽曲に多い。 |

| コントラアルトフルート[26][27] | 1オクターヴ +完全4度下 | |

| F管 バスフルート[28] | 1オクターヴ +完全5度下 | |

| コントラバスフルート[28] | 2オクターヴ下 | 数字の「4」のような形をしており、キーは縦の部分に、リッププレートは横の部分に付いており、大きさは人の身長ほどもある。 |

| G管 サブコントラバスフルート[29] | 2オクターヴ +完全4度下 | |

| F管 サブコントラバスフルート[30] | 2オクターヴ +完全5度下 | |

| C管 サブコントラバスフルート (ダブルコントラバスフルート) | 3オクターヴ下 | 古田土フルート工房により1993年に作成された[31]。ほかにホーヘンホイス社の製品(PVC使用)がある[32]。 |

| ハイパーバスフルート | 4オクターヴ下 | フランチェスコ・ロメイによって2001年に作成された。管長12.3m、最低音16.35 Hzである。6つの音とその倍音のみが出せる[33]。その後ホーヘンホイスも作成している[34]。 |

主なメーカー

- 日本

- アイハラ / Aihara

- アキヤマ / AKIYAMA FLUTE / アキヤマフルート

- アルタス / THE Altus FLUTE

- イワオ / IWAO FLUTE / イワオ楽器製作所

カワイ / Kawai Flutes / 株式会社河合楽器製作所

- コタケ / KOTAKE FLUTE / 小竹管楽器製作所

- コタト&フクシマ / Kotato&Fukushima Flute / 古田土フルート工房

- サクライ / SAKURAI FLUTE / 桜井フルート製作所

- サンキョウ / SANKYO FLUTE / 三響フルート製作所

- タムラ / Tamura (頭部管のみ)

- ナツキ / ナツキフルート

- ノマタ / Nomata / Nomata Flute SA

パール / Pearl Flute / パール楽器製造株式会社

- FMCフルートマスターズ / FMC Flute Masters

- ヘルナルス / Hernals / オガワ楽器製作所

- マテキ / MATEKI FLUTE

- ミヤザワ / The Miyazawa Flute / ミヤザワフルート製造株式会社

ムラマツ / The Muramatsu Flute /株式会社村松フルート製作所

- ヤナギサワ / YANAGISAWA / アトリエ ヤナギサワ

- ヤマダ / YAMADA / 山田フルート・ピッコロ工房

ヤマハ / YAMAHA /ヤマハ株式会社

- アイハラ / Aihara

- アメリカ

- アームストロング / Armstrong

- アルメーダ / Almeida

- アリスタ / Arista

- ウイリアムス / Williams

- エマーソン / Emerson

- エマニュエル / Emanuel

- オルフェウス / Orpheus Musical Instruments

- ゲマインハート / Gemeinhardt

- ゴードン / Gordon (頭部管のみ)

- シェリダン / D.Sheridan (ドイツ、現在はアメリカ)

- ジョン・ラン / JOHN LUNN FLUTES

- ストロビンガー / Straubinger Flutes (キー・パッドのメーカーとしても有名)

- A.セルマー / A.Selmer

- ソナーレ / Sonare (アメリカ・台湾)

- トム・グリーン / Tom green

- トム・レイシー / Tom Lacy

- ナガハラ / NAGAHARA Flutes

パウエル / VERNE Q.POWELL FLUTES- バーカート / Burkart-Phelan Inc.

- ブランネン・ブラザース / Brannen Brothers - Flutemakers Inc.

- ヘインズ / THE HAYNES FLUTE / Wm.S.HAYNES Co.

- ランデール / Jonathon A.Landell / Landell Flute

- ロパティン / Lopatin

- イギリス

- ステファン・ウェッセル / Stephen Wessel

- ルーダル・カルテ / Rudall & Carte (過去「ルーダル&ローズ」「ルーダル・ローズ&カート」などという名称だった時期もある)

- ロバート・ビギオ / Robert bigio

- オーストリア

- トマジ / W.Tomasi

- オランダ

- エヴァ・キングマ / Eva Kingma

- エロイ / Eloy

- フィンランド

- マティット / Matit

- フランス

- パルメノン / Parmenon

- ビュッフェ・クランポン / Buffet&Crampon

- フォリジ / S.FAULISI

- ローゼン/Roosen

- パルメノン / Parmenon

- ドイツ

- カワイ・メーニッヒ

- A.R.ハンミッヒ / August Richard Hammig

- H.ハンミッヒ / Helmuth Hammig

- J.ハンミッヒ / Johannes Hammig

- Ph.ハンミッヒ / Philipp Hammig

- シェリダン / D.Sheridan (現在はアメリカ)

- フォークト / Horst Voigt

- ブラウン / Braun

- マンケ / Mancke (頭部管のみ)

- メナート / F.Mehnert

- ラファン / J.R.Lafin (頭部管のみ)

- ロバーツ / Roberts

- 台湾

- アルパイン / Alpine

- オリエント / ORIENT

- グロリア / Gloria

- ゴウ・ブラザース / Guo Brothers

- A.D.ジェフリー

- ジュピター / Jupiter Flute

- スプレンダー

- ソナーレ / Sonare (アメリカ・台湾)

- ディメディチ / Dimedici

- マックストーン / Maxtone (台湾・中国)

- マルカート / The Marcato Flute

- 中国

- ケルントナー / Kaerntner

- サバレイ / SAVALEY

- スタッフォード・ウィンド / Stafford Wind

- セレクション / Selection

- マックストーン / Maxtone (台湾・中国)

- J.マイケル / J.Michael

- 歴史的メーカー(ベーム式のメーカーを記載)

- イギリス

- トーマス・プラウゼ / Thomas Prowse

- フランス

- クエノン(ケノン) / Couesnon.S.A

- クランポン / Crampon

- ゴッドフロワ / Godfroy

- ベルショー / Bercioux

- ボンヴィル(ボンヌヴィル) / Bonneville

- リーヴ / Rive

- ルイ・ロット(ルイ・ロー) / Louis Lot

- ルブレ

- ドイツ

- リッタースハウゼン / Rittershausen

- イギリス

補遺

- アルト・フルート使用曲

モーリス・ラヴェル:バレエ音楽『ダフニスとクロエ』

イーゴリ・ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』

グスターヴ・ホルスト:組曲『惑星』より「土星」「海王星」(スコアにはバス・フルートと記載されているがアルト・フルートを指している)

ピエール・ブーレーズ:『ル・マルトー・サン・メートル(主なき槌)』

武満徹:室内楽曲『海へ』1 - 3

ドミートリイ・ショスタコーヴィチ:交響曲第7番

伊福部昭:映画音楽『フランケンシュタイン対地底怪獣』のフランケンシュタインのテーマ

尹伊桑:『サロモ』- ピエール=イヴ・アルトー:『チトラ』- 録音を伴うアルト・フルート独奏のための

湯浅譲二:舞働Ⅱ

- バス・フルート使用曲

ルイジ・ノーノ:『澄んだ息 - 断片』

ミカエル・レヴィナス:『アルシスとテシス』

松平頼暁:『ガゼローニのための韻』

湯浅譲二:『タームズ・オブ・テンポラル・ディテーリング』

平義久:『マヤ』

- フルート・ダモーレ使用曲

ヨハン・メルヒオール・モルター:フルート・ダモーレ協奏曲変ロ長調 MWV 6.14 (ms 307)

- アイリッシュ・フルート

アイルランドの民族音楽(いわゆるケルト音楽)で用いられるフルート。といっても民族楽器といえるほど歴史あるものではなく、ベーム式フルートが普及する以前に用いられていたフルートの生き残りである。木製でD管、6孔でキーなしかシンプルなキーのものが多く、あまり多くの半音を奏でるのは困難であるが、クラシカル・フルートのような多キーのものも作られている。- キングマシステム

- 微分音を用いた音楽を演奏することに特化した特殊なシステム。オランダの楽器製作者であるE・キングマによって開発され、キーの上に更に小型のキーをとりつけた「キー・オン・キーシステム」の採用と、リングキーのリング部分の内径を見直すことにより、通常のフルートと演奏方法をまったく変えることなく正確な微分音程を容易に演奏することを可能としている。

- ビービーフルート

- 正式名称は「Bee-modeフルート」。フルートの管体に開けた横穴に薄い特殊フィルムを貼って共振させ独特の音を出す楽器。中国の民族楽器の横笛の構造にインスピレーションを得たもので、通常のフルートの音質よりも倍音を多く含んだ特異な音色になる。

- MIDIフルート

- キーシステムにMIDI機構を取り付けた楽器。発音原理は通常のフルートと同じであり特に電子的な発音機構によるものではないが、MIDIの出力機構を備えており、奏者の演奏情報をリアルタイムに別のMIDI機器やコンピュータに伝えることができる。同一の指使いで複数のオクターヴの可能性のある音や演奏上の強弱(ヴェロシティ)の検知のためのセンサーも備わっている。

- 尺ルート

- 太平尺八工房が開発した尺八型の頭部管。通常のフルートの胴体に付け替える。尺八特有のむら息などの奏法をフルートの運指法を使い演奏できる。昭和初期に考案されたオークラウロと同様の発想に基づくものである。

脚注

- ^ ab下中直也(編) 『音楽大事典』 全6巻、平凡社、1981年

- ^ abc安藤由典 『新版 楽器の音響学』 音楽之友社、1996年、ISBN 4-276-12311-9

^ YAMAHA楽器解体全書

- ^ abcTheobald Boehm, The Flute and Flute-Playing, Dover Publications, ISBN 978-0-486-21259-3

- ^ abcdefghijklmnopq前田りり子 『フルートの肖像(その歴史的変遷)』 東京書籍、2006年、ISBN 4-487-80138-9

^ 宮内庁. “正倉院宝物:彫石横笛(ちょうせきのおうてき)”. 2019年4月12日閲覧。

^ 青木和夫 『日本の歴史(3) 奈良の都』 中公文庫、2004年、ISBN 4-12-204401-4 (初版:1973年)

^ クルト・ザックス(著)、柿木吾郎(訳) 『楽器の歴史[下]』 全音楽譜出版社、1966年

- ^ abcde奥田恵二 『フルートの歴史』 音楽之友社、1978年

^ バロック・フルートも左側に構えることができ、その場合は左手小指でキーを操作する。

- ^ abJanice Dockendorff Boland, Method for the One-Keyed Flute, University of California Press, ISBN 978-0-520-21447-7

^ 常時閉のこのキーは、形状が少し変わったものの現代のフルートにも「Esキー」として生き残っており、楽器を安定に支える上でも役立っている。

^ 例えばG4の音を出すとき、クラシカル・フルートに設けられたFトーンホールのキーは閉じているが、ベーム式メカニズムのフルートでは開いている。

- ^ abcdN.H.Fletcher、T.D.Rossing(著)、岸 憲史 他(訳) 『楽器の物理学』 シュプリンガー・ジャパン、2002年、ISBN 978-4-431-70939-8;2012年に丸善出版より再刊 ISBN 978-4621063149

^ H.F.オルソン(著)、平岡正徳(訳) 『音楽工学』 誠文堂新光社、1969年

^ アンリー・アルテス(編)、植村泰一(訳・解説) 『アルテス・フルート奏法 第一巻』 シンフォニア、1978年、ISBN 978-4-88395-580-0、126頁

^ トレヴァー・ワイ(著)、笹井純(訳) 『トレヴァー・ワイ フルート教本1 第1巻-音』 音楽之友社、2011年、ISBN 978-4-276-60614-2、22頁

^ 旧くは魚の浮き袋から作られていたのでこのように呼ばれるが、今日では豚の内臓などから作られている。

^ クローズドキーとも。ベームが1847年に発表したモデルがこのタイプだったので、ジャーマンモデル、ジャーマンスタイルともいう。

^ オープンキー、オープンホールシステムとも。ベームのフルートを元にフランスで開発されたので、フレンチモデル、フレンチスタイルともいう。

^ 従って、2つのGisトーンホールを両方閉じた状態で、Aトーンホールだけを開けることはできない。これが後述のEメカニズムの必要性につながっている。

^ John W. Coltman 「Effect of Material on Flute Tone Quality」 1970年7月27日:1970年にColtmanが銀、銅、木で作ったキーの無いフルートを用意し、被験者から見えないようにして音だけを聴かせたところ、プロ演奏家も学生も演奏されている楽器の材質を識別する事が出来なかった。

^ Bret Newton (2015-09-14), G Treble Flute, Bandestration, https://bandestration.com/2015/09/14/g-treble-flute/

^ 『Soprano Flute』 古田土フルート工房。https://www.kotatoandfukushima.com/soprano-flute。

^ Bret Newton (2015-09-14), E-flat Soprano Flute, Bandestration, https://bandestration.com/tag/soprano-flute/

^ Contr’alto Flute, Eva Kingsma, http://www.kingmaflutes.com/mySite/contralto.html

^ contr’alto, Hogenhuis flutes, http://www.hogenhuis-flutes.com/contralto

- ^ ab 『Bass Flute in F / Contra Bass Flute in C』 古田土フルート工房。https://www.kotatoandfukushima.com/bass-flute-in-f-contra-bass-flute-in-c。

^ Subcontrabass flute, Eva Kingma, http://www.kingmaflutes.com/mySite/subcontra.html

^ 『Subcontrabass flute in F』 古田土フルート工房。https://www.kotatoandfukushima.com/subcontrabass-flute-in-f。

^ 『古田土フルート工房 沿革』。https://www.kotatoandfukushima.com/about-us。

^ Subcontrabass flute, Hogenhuis flutes, http://www.hogenhuis-flutes.com/subcontrabassflute

^ Susan J. Maclagan (2001). A Dictionary for the Modern Flutist. The Scarecrow Press. p. 92. ISBN 0810867281.

^ Peter Sheridan, The Deepest Flute Voice: The Hyperbass Flute, Low Flutes, http://www.lowflutes.com/news/the_deepest_voiceexplorations_into_the_hyperbass/

| ||||||||||||