孫文

孫文 | |

| |

初代臨時大総統 | |

| 任期 | 1912年1月1日 – 1912年4月1日 |

|---|---|

総理 | |

| 任期 | 1919年10月10日 – 1925年3月12日 |

| 出生 | 1866年11月12日(清同治5年10月初6日) |

| 死去 | (1925-03-12) 1925年3月12日(58歳没) |

| 政党 | 中国同盟会、中国国民党 |

| 配偶者 | 盧慕貞(1885–1915) 大月薫(1903-1906) 宋慶齢(1915–1925) |

| 署名 | |

| 孫中山 | |

|---|---|

| |

| プロフィール | |

| 出生: | 1866年11月12日(清同治5年10月初6日) |

| 死去: | 1925年(民国十四年)3月12日 |

| 出身地: | |

| 職業: | 革命家・政治家 |

| 各種表記 | |

繁体字: | 孫中山 |

簡体字: | 孙中山 |

拼音: | Sūn Zhōngshān |

| 和名表記: | そん ちゅうざん |

| 発音転記: | スン・ヂョンシャン |

ラテン字: | Sun Chung-shan |

英語名: | Sun Yat-sen (孫逸仙) |

| 各種表記(本名) | |

繁体字: | 孫文 |

簡体字: | 孙文 |

拼音: | Sūn Wén |

| 和名表記: | そん ぶん |

| 発音転記: | スン・ウェン |

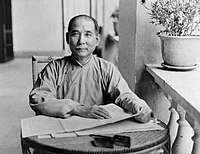

孫 文(そん ぶん、1866年11月12日(清同治5年10月初6日) - 1925年(民国十四年)3月12日)は、中国の国父・政治家・革命家。初代中華民国臨時大総統。中国国民党総理。「中国革命の父」、中華民国では国父(国家の父)と呼ばれる。また、中国でも「近代革命先行者(近代革命の先人)」として、近年「国父」と呼ばれる。

中国では孫文よりも孫中山の名称が一般的であり、孫中山先生と呼ばれている。1935年から1948年まで発行されていた法幣(不換紙幣)で肖像に採用されていた。現在は100新台湾ドル紙幣に描かれている。中国国民党では現在も、孫文は「党総理」であると党則第15章で定めている。

目次

1 呼称・号

1.1 号の由来

2 生涯

2.1 生い立ち

2.2 革命家へ

2.2.1 日本へ亡命

2.2.2 アメリカとヨーロッパへ

2.3 中華民国建国

2.4 国民党と第二革命・第三革命

2.5 広東軍政府と護法運動

2.6 再び日本へ

2.7 五・四運動の影響

2.8 佐々木到一軍事顧問就任

2.9 孫文・ヨッフェ共同宣言

2.10 国共合作

2.11 死去

2.12 死後

3 思想

3.1 明治維新と孫文の革命観

3.2 革命三段階論

3.3 民族主義

4 遺言

5 日本との関係

6 評価

7 人物

8 親族

9 孫文が登場する作品

10 関連記念施設

10.1 記念館

10.2 建築

10.3 学校

11 著作

12 脚注

13 参考文献

14 関連項目

15 外部リンク

呼称・号

譜名は徳明 、字は載之、号は日新 、逸仙 (Yìxiān) または中山 、幼名は帝象 。他に中山樵(なかやま きこり)、高野長雄(たかの ながお)がある。中国や台湾では孫中山として、欧米では孫逸仙の広東語ローマ字表記であるSun Yat-senとして知られる。

号の由来

孫文は日本亡命時代には東京府の日比谷公園付近に住んでいた時期があった。公園の界隈に「中山」という邸宅があったが、孫文はその門の表札の字が気に入り、自身を孫中山と号すようになった。日本滞在中は「中山 樵(なかやま きこり)」を名乗っていた。なお、その邸宅の主は貴族院議員の中山孝麿侯爵で、孝麿の叔母中山慶子(中山一位局)は明治天皇生母である[1]。

広東省に位置する中山市、中華人民共和国を代表する大学のひとつである中山大学、南極大陸の中山基地、そして現在台湾や中国にある「中山公園」、「中山路」など「中山」がつく路名や地名は孫文の号・孫中山からの命名である。

生涯

生い立ち

孫文(17歳)

清国広東省香山県翠亨村(現中山市)の農家に生まれる。父は孫道川、母は陽氏、9歳にして父を失う。12歳のとき、地域信仰の象徴であった洪聖大王木像を地元の子供らと壊したことから、兄の監督下に置かれることが決まる。当時のハワイ王国にいた兄の孫眉を頼り、1878年、オアフ島ホノルルに移住、後に同地のイオラニ・スクールを卒業。同市のプナホウ・スクールにも学び西洋思想に目覚めるが、兄や母が西洋思想(特にキリスト教)に傾倒する孫文を心配し、1883年中国に戻された。

帰国後、イギリスの植民地の香港にある香港西医書院(香港大学の前身)で医学を学びつつ革命思想を抱くようになり、ポルトガルの植民地のマカオで医師として開業した。

革命家へ

日本へ亡命

清仏戦争の頃から政治問題に関心を抱き、1894年1月、ハワイで興中会を組織した。翌年、日清戦争の終結後に広州での武装蜂起(広州蜂起)を企てたが、密告で頓挫し、日本に亡命した。1897年、宮崎滔天の紹介によって政治団体玄洋社の頭山満と出会い、頭山を通じて平岡浩太郎から東京での活動費と生活費の援助を受けた。また、住居である早稲田鶴巻町の2千平方メートルの屋敷は犬養毅が斡旋した。

1899年、義和団の乱が発生。翌年、孫文は恵州で再度挙兵するが失敗に終わった。1902年、中国に妻がいたにもかかわらず、日本人の大月薫と結婚した[2]。また、浅田春という女性を愛人にし、つねに同伴させていた。

アメリカとヨーロッパへ

のちアメリカを経てイギリスに渡り、一時清国公使館に拘留され、その体験を『倫敦被難記』として発表し、世界的に革命家として有名になる。この直後の1904年、清朝打倒活動の必要上「1870年11月、ハワイのマウイ島生まれ」扱いでアメリカ国籍を取得した[3]。

以後、革命資金を集める為、世界中を巡った。

1905年にヨーロッパから帰国をする際にスエズ運河を通った際に、現地の多くのエジプト人が喜びながら「お前は日本人か」と聞かれ、日露戦争での日本の勝利がアラブ人ら有色人種の意識向上になっていくのを目の当たりにしている。孫文の思想の根源に日露戦争における日本の勝利があるといわれる。

長い間、満州民族の植民地にされていた漢民族の孫文は、「独立したい」「辮髪もやめたい」と言ってきた。同年、宮崎滔天らの援助で東京府池袋にて興中会、光復会、華興会を糾合して中国同盟会を結成。ここで東京に留学中の蒋介石と出会う。

中華民国建国

武昌蜂起の兵士たち

1911年10月10日、共進会と同学会の指導下、武昌蜂起が起き、各省がこれに呼応して独立を訴える辛亥革命に発展した。当時、孫文はアメリカにいた。独立した各省は武昌派と上海派に分かれ革命政府をどこに置くか、また革命政府のリーダーを誰にするかで争ったが、孫文が12月25日に上海に帰着すると、革命派はそろって孫文の到着に熱狂し、翌1912年1月1日、孫文を臨時大総統とする中華民国が南京に成立した。

国民党と第二革命・第三革命

1913年3月、国会議員選挙において中国同盟会を発展させ、孫文が理事長である「国民党」が870議席の内401議席を獲得[4]。

同党の実質的な指導者である宋教仁を総理とした[4]。宣統帝の退位と引き換えに清朝の実力者となった袁世凱はアメリカの政治学者グッドナウによる強権政治(中央集権的な統治)の意見を取り入れ、自身の権力拡大を計り、宋教仁を暗殺し、国民党の弾圧をはじめた[4]。これに伴い、同年7月、袁世凱打倒の第二革命がはじまる[4]。1914年に孫文は中華革命党を組織するが、袁は議会解散を強行した[4]。

1915年に袁世凱は共和制を廃止、帝政を復活させ、自らが中華帝国大皇帝に即位する[4]。直ちに反袁・反帝政の第三革命が展開される。翌年、袁は病死するが、段祺瑞が後継者になる。

広東軍政府と護法運動

この頃、各地で地方軍人が独自政権を樹立し、「軍閥割拠」の状況であった[4]。孫文は、西南の軍閥の力を利用し、1917年、広州で広東軍政府を樹立する[4]。しかし、軍政府における権力掌握の為に、広西派の陸栄廷を攻撃したことが原因となり、第一次護法運動は失敗に終わり、また、第二次護法運動は陳炯明との路線対立により、広州を追われた。

再び日本へ

孫文は一時的に再び日本へ亡命した。日本亡命時には「明治維新は中国革命の第一歩であり、中国革命は明治維新の第二歩である」との言葉を犬養毅へ送っている[5]。

この頃に同じ客家でもある宋嘉樹の次女の宋慶齢と結婚した。結婚年については諸説あるが、孫文が日本亡命中の1913年 - 1916年の間とされ、この結婚を整えたのは資金面で支援をしていた日本人の梅屋庄吉であった[6][7]。

五・四運動の影響

1915年、第一次世界大戦中の日本が対華21ヶ条要求を北京政府に要求。1917年にはロシア革命が起きる。第一次世界大戦後の1919年1月のパリ講和会議によってドイツから山東省権益が日本に譲渡されたのを受けて、中国全土で「抗日愛国運動」が盛り上がった。五・四運動である。

この運動以降、中国の青年達に共産主義思想への共感が拡大していく[8]。陳独秀や毛沢東もこのときにマルクス主義に急接近する。この抗日愛国運動は、孫文にも影響を与え、「連ソ容共・労農扶助」と方針を転換した[9]。

旧来のエリートによる野合政党から近代的な革命政党へと脱皮することを決断し、ボリシェビキをモデルとした[9]。実際に、のちにロシアからコミンテルン代表のボロディンを国民党最高顧問に迎え、赤軍にあたる国民革命軍と軍官学校を設立した。それゆえ、中国共産党と中国国民党とを「異母兄弟」とする見方もある[9]。

佐々木到一軍事顧問就任

孫文(右)と蒋介石

1922年に日本の広東駐在武官となった佐々木到一は、当時、中国国民党の本拠であった広東で国民党について研究し、その要人たちと交わり、深い関係を持った。佐々木は後年に国民党通と言われる。孫文が陳炯明を追い払うと要請を受け、孫文の軍事顧問となる。

佐々木は孫文の軍用列車に便乗して国民党の戦いぶりを観察している。また列車の中で孫文から蒋介石を紹介された。なお人民服(中山服)のデザインも佐々木の考案に基づいたされる。佐々木は1924年に帰国するが、その後も孫文とは交遊を続けた。

孫文・ヨッフェ共同宣言

1922年のコミンテルン極東民族大会において「植民地・半植民地における反帝国主義統一戦線の形成」という方針採択を受けて、1923年1月26日には孫文とソビエト連邦代表アドリフ・ヨッフェの共同声明である「孫文・ヨッフェ共同宣言」が上海で発表され、中国統一運動に対するソビエト連邦の支援を誓約し、ソ連との連帯を鮮明にした[10]。

この宣言は、コミンテルン、中国国民党および中国共産党の連携の布告であった。ソビエト連邦の支援の元、2月21日、広東で孫文は大元帥に就任(第三次広東政府)した。

しかし、連ソ容共・工農扶助への方針転換に対して、反共的な蒋介石や財閥との結びつきの強い人物からの反発も強く、孫文の死後に大きな揺り戻しが起きることとなる。なお、孫文の妻でその遺志を継いだ宋慶齢は大陸に止まり、中国国民党革命委員会を結成して蒋介石を「裏切り者」と攻撃している。

国共合作

1923年6月の中国共産党第三回全国代表大会においてコミンテルン代表マーリン指導で、国共合作が方針となった[10]。

コミンテルンの工作員ミハイル・ボロディンは、ソ連共産党の路線に沿うように中国国民党の再編成と強化を援助するため1923年に中国に入り、孫文の軍事顧問・国民党最高顧問となった。ボロディンの進言により1924年1月20日、中国共産党との第一次国共合作が成立。軍閥に対抗するための素地が形成された。黄埔軍官学校も設立され、赤軍にあたる国民革命軍の組織を開始する。1925年にはソビエト連邦により中国人革命家を育成する機関を求める孫文のためにモスクワ中山大学が設立された。

1924年10月、孫文は北上宣言を行い、全国の統一を図る国民会議の招集を訴えた。同11月には日本の神戸で有名な「大アジア主義講演」を行う。日本に対して「西洋覇道の走狗となるのか、東洋王道の守護者となるのか」と問い、欧米の帝国主義にたいし東洋の王道・平和の思想を説き、日中の友好を訴えた。

死去

孫文の晩年の写真(1924年)

この頃より孫文はガンに侵されており、1925年、有名な「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なお未だ成功せず、同志よって須く努力すべし)」との一節を遺言に記して(実際には汪兆銘が起草した文案を孫文が了承したもの)療養先の北京に客死し、南京に葬られた。その巨大な墓は中山陵と呼ばれる。

霊枢を北京より南京城外の中山陵に移すにあたり、31日国民政府中央党部で告別式を行い、国賓の礼を以て渡支した犬養毅が祭文を朗読[11]。

霊柩は犬養毅、頭山満の両名が先発して迎え、イタリア主席公使と蒋介石と共に廟後の墓の柩側に立った。

死後

精神的、政治的に主柱であった孫文没後の国民党は混迷し、孫文の片腕だった廖仲愷は暗殺され[12]、孫文の妻の宋慶齢は国民党を去り、蒋介石と汪兆銘は対立、最高顧問ボロディンは解雇されるなどした。以降、蒋介石が権力基盤を拡大する。

孫文の死後に上海で発生した五・三〇事件を背景にして、汪兆銘は広東国民政府を樹立。1926年7月には、約10万の国民革命軍が組織される[12]。総司令官には蒋介石が就任し、孫文の遺言でもあった北伐を開始した。

1927年、蒋介石の上海クーデターにより国共合作は崩壊。国民党は北伐を継続し、1928年6月9日には北京に入城し、北京政府を倒すことに成功した。

思想

明治維新と孫文の革命観

保坂正康によれば、宮崎滔天や山田良政・山田純三郎らが孫文の革命運動を援助した理由のひとつは、明治維新または自由民権運動の理想が日本で実現できなかったことの代償であったという[13]。

しかし孫文自身も1919年に次のように発言している

| そもそも中国国民党は50年前の日本の志士なのである。日本は東方の一弱国であったが、幸いにして維新の志士が生まれたことにより、はじめて発奮して東方の雄となり、弱国から強国に変じることができた。わが党の志士も、また日本の志士の後塵を拝し中国を改造せんとした[14]。 |

また1923年には、次のように発言している。

| 日本の維新は中国革命の原因であり、中国革命は日本の維新の結果であり、両者はもともと一つのつながって東亜の復興を達成する[15] |

このように明治維新への共感にもとづき日中の連携を模索した孫文にとって、日本による対華二十一ヶ条要求は「維新の志士の抱負を忘れ」、中国への侵略政策を進展させることであった[16]。

革命三段階論

孫文は決して民主制を絶対視していたわけではなく、中国民衆の民度は当時まだ低いと評価していたため民主制は時期尚早であるとし、軍政、訓政、憲政の三段階論を唱えていた。また、その革命方略は辺境を重視する根拠地革命であり、宋教仁らの唱える長江流域革命論と対立した。また孫文はアメリカ式大統領制による連邦制国家を目指していたが、宋教仁は議院内閣制による統一政府を目指した。 このように、孫文は終始革命運動全体のリーダーとなっていたのではなく、新国家の方針をめぐって宋教仁らと争っていた。

民族主義

三民主義の一つに民族主義を掲げ、秦以来万里の長城の内側を国土とした漢民族の国を再建すると訴えていたが、満州族の清朝が倒れると、清朝の版図である満州やウイグルまで領土にしたくなり、民族主義の民族とは、漢とその周辺の五族の共和をいうと言い出した[17]。

しかし、この五族共和論は、すべての民族を中華民族に同化させ、融合させるという思想に変貌する[18]。1921年の講演「三民主義の具体的実施方法」では「満、蒙、回、蔵を我が漢族に同化させて一大民族主義国家となさねばならぬ」と訴え、1928年には熱河、チャハルのモンゴル族居住地域、青海、西康のチベット族居住地域をすべて省制へと移行させ、内地化を行う[19]。

遺言

| 「 | 日本語訳 余の力を中国革命に費やすこと40年余、その目的は大アジア主義に基づく中国の自由と平等と平和を求むるにあった。40年余の革命活動の経験から、余にわかったことは、この革命を成功させるには、何よりもまず民衆を喚起し、また、世界中でわが民族を平等に遇してくれる諸民族と協力し、力を合わせて奮闘せねばならないということである。 そこには単に支配者の交代や権益の確保といったかつてのような功利主義的国内革命ではなく、これまでの支那史観、西洋史観、東洋史観、文明比較論などをもう一度見つめ直し、民衆相互の信頼をもとに西洋の覇道に対するアジアの王道の優越性を強く唱え続けることが肝要である。 しかしながら、なお現在、革命は、未だ成功していない──。わが同志は、余の著した『建国方略』『建国大綱』『三民主義』および第一次全国代表大会宣言によって、引き続き努力し、その目的の貫徹に向け、誠心誠意努めていかねばならない。 原文 現在革命尚未成功,凡我同志,務須依照余所著《建国方略》、《建国大綱》、《三民主義》及《第一次全国代表大会宣言》,繼續努力,以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約,尤須於最短期間,促其實現。是所至囑! | 」 |

日本との関係

孫文の公式肖像画

孫文は生前、日本人とも幅広い交遊関係を持っていた。[20]犬養毅の仲介を経て知り合った宮崎滔天[21] や頭山満・内田良平らとは思想上も交遊し、資金援助を受けてもいた[22]。また、実業家では、松方幸次郎、安川敬一郎や株式相場師の 鈴木久五郎、梅屋庄吉[6][7]からも資金援助を受けている。日本滞在中に日本人女性と結婚して孫文に非常に良く似た容姿の娘をもうけた[2]が、帰国後に母子に対して経済的な援助を一切行っていない。

ほかにも日本陸軍の佐々木到一が軍事顧問にもなっている。ほか、南方熊楠とも友人で、ロンドン亡命中に知り合って以降親交を深めた[23]。

また孫の自伝『建国方略』の文書中では、犬養毅・平山周・大石正巳・尾崎行雄・副島種臣・頭山満・平岡浩太郎・秋山定輔・中野徳次郎・鈴木久三郎・安川敬一郎・大塚信太郎・久原房之助・山田良政・宮崎寅蔵(滔天)・菊池良一・萱野長知・副島義一・寺尾亨の名前を列挙し、深く感謝の意を表している[24]

評価

孫文の肖像画の旧台湾ドル紙幣

孫文の評価は一定していないのが実情である。1970年代以前は被抑圧民族の立場から帝国主義に抵抗した中国革命のシンボルとして高く評価された。特に1924年(大正13年)の「大アジア主義講演」が日本の対アジア政策に警鐘を鳴らすものとして絶賛的に扱われていた。しかし、革命への熱気が冷めた1980年代以降は、孫文の独裁主義的な志向性、人民の政治能力を劣等視するような愚民観、漢族中心的(孫文自身、漢民族の一つ・客家人である)な民族主義といった点が問題視されるようになり、現在の権威主義的・非民主的な体制の起源として批判的に言及されることも多くなった。

孫文の評価を難しくしているのは、民族主義者でありながらまだ所有すらしていない国家財産を抵当にして外国からの借款に頼ろうとしたり国籍を変えたり、革命家でありながらしばしば軍閥政治家と手を結んだり、最後にはソ連のコミンテルンの支援を得るなど、目先の目標のために短絡的で主義主張に反する手法にでることが多いためである。

彼の思想である「三民主義」も、マルクス・レーニン主義、自由民主主義、儒教に由来する多様な理念が同時に動員されており、思想と言えるような体系性や一貫性をもつものとは見なしづらい。もっとも、こうした場当たり的とも言える一貫性のなさは、孫文が臨機応変な対応ができる政治活動家であったという理由によって肯定的に評価されてもきた。

孫文には中国の革命運動における具体的な実績はそれほどなく、中国国内よりも外国での活動のほうが長い。彼の名声は何らかの具体的な成果によるものと言うより、中国革命のシンボルとしての要素によるものと言える。

孫文の活動した時代を扱った中国史研究書でも、ほとんど言及がないものも少なくないが、これは史料の中に孫文の名前が登場しないという単純な理由による。

人物

春秋時代の孫子および三国時代の呉の孫権の末裔と伝わる[25]。- 生前は、その主張を単なる冗談・大言壮語ととらえ、孫大砲(大砲とはほら吹きに対する揶揄的な表現)と呼ぶ者もいた。

親族

宋美齢 - 妻である宋慶齢の妹、蒋介石の妻

孫科 - 字は哲生、孫文の先妻の息子

孫治平・孫治強 - 孫文の孫、孫科の長男と次男

孫国雄・孫偉仁 - 孫文の曾孫と玄孫

宮川富美子 - 孫文と大月薫との子

宮川東一 - 孫文の孫

宮川祥子 - 孫文の曾孫[26]

孫文が登場する作品

- 小説

三好徹『革命浪人 滔天と孫文』中央公論社, 1979.11. のち文庫

陳舜臣『江は流れず-小説日清戦争』中央公論社、1981年(文庫、1984年)

浅田次郎『蒼穹の昴』講談社、1996年(文庫、2004年)

伴野朗『砂の密約 孫文外伝-革命いまだ成らず』実業之日本社, 1997.9 のち集英社文庫.- 陳舜臣『山河在り』講談社、1999年(文庫、2002年)

- 陳舜臣『青山一髪』(上下巻)中央公論新社、2003年(改題『孫文』文庫、2006年)

- 平路 池上貞子訳『天の涯までも 小説・孫文と宋慶齢』風濤社, 2003.6.

- 浅田次郎『中原の虹』講談社、2006-07年(文庫、2010年)

- 映画

- 孫文が主人公の映画

孫文(1986年、中国、監督:丁蔭楠、孫文役:劉文治)

孫文(1986年、台湾・香港、監督:丁善璽、孫文役:ラム・ワイサン)

孫文 -100年先を見た男-(2006年、中国、監督:デレク・チウ、孫文役:ウィンストン・チャオ)

- 孫文が登場する映画

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地大乱(1993年、香港、監督:ツイ・ハーク、孫文役:ジャン・ティエリン)

宋家の三姉妹(1997年、香港、監督:メイベル・チャン、孫文役:ウィンストン・チャオ)

孫文の義士団(2009年、香港・中国、監督テディ・チャン、孫文役:チャン・ハンユー)

1911(2011年、中国・香港、総監督:ジャッキー・チェン、監督:チャン・リー、孫文役:ウィンストン・チャオ)

赤い星の生まれ(2011年、中国・香港、総監督:韓三平、孫文役:馬少驊)

- ドラマ

- 孫文が主人公のドラマ

孫文(2001年、中国、監督:沈好放、孫文役:ウィンストン・チャオ)

走向共和(2003年、中国、監督:チャン・リー、孫文役:馬少驊)

- 漫画

一輝まんだら(手塚治虫)

王道の狗(安彦良和)

- 同人誌

- 鉄拳無敵孫中山

関連記念施設

記念館

孫文記念館(移情閣) - 日本兵庫県神戸市垂水区にある孫文ゆかりの建物

日本兵庫県神戸市垂水区にある孫文ゆかりの建物

孫中山紀念館 - 中国江蘇省南京市玄武区にある孫文の記念館

中国江蘇省南京市玄武区にある孫文の記念館

国立国父紀念館 - 台湾台北市信義区にある孫文の記念館

台湾台北市信義区にある孫文の記念館

国父史蹟館 - 台湾台北市中正區逸仙公園の園内にある記念館

台湾台北市中正區逸仙公園の園内にある記念館

建築

中山陵 - 中国江蘇省南京市玄武区にある孫文の陵墓

中国江蘇省南京市玄武区にある孫文の陵墓

学校

中山大学 - 中国広東省にある教育部所属の国家重点大学

中国広東省にある教育部所属の国家重点大学

国立中山大学 - 台湾高雄市にある台湾の国立大学

台湾高雄市にある台湾の国立大学

著作

- 孫中山 『三民主義』 三民書局。

- 孫中山 『国父全集』 秦孝儀主編、台北近代中国出版社、1989年11月。

- 孫中山 『孫中山集外集』 陳旭麓・郝盛潮主編、上海人民出版社、1990年7月。

- 孫文 『孫文革命文集』 深町英夫編訳、岩波書店〈岩波文庫青230-3〉、2011年9月16日。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

ISBN 978-4-00-332303-8。 - 孫文全集 外務省調査部訳編. 第一公論社, 1939-40. のち原書房

- 孫文選集 全3巻 社会思想社, 1985-89

脚注

^ 拳骨拓史『「反日思想」歴史の真実』

- ^ ab久保田文治 (2010). “孫文と大月薫・宮川冨美子”. 孫文研究 47.

^ “孫文:米国籍取得…米政府の資料で判明、安全のため”. 毎日新聞. (2011年6月7日). http://mainichi.jp/select/world/news/20110608k0000m030045000c.html 2011年11月5日閲覧。

- ^ abcdefgh天児 2004, p.58

^ 『孫文選集(第三巻)』社会思想社、1989、 ISBN 4390602802

- ^ ab2007年2月25日NHK BS1 『世界から見たニッポン~大正編』

- ^ ab『梅屋庄吉と孫文 盟約ニテ成セル』 読売新聞西部本社編、海鳥社、2002年10月。

ISBN 4-87415-405-0。

^ 天児 2004, p.61

- ^ abc天児 2004, p.63

- ^ ab天児 2004, p.64

^ 辛亥革命百年(25)犬養木堂と孫文の友情

- ^ ab天児 2004, p.65

^ 保坂正康 『孫文の辛亥革命を助けた日本人』 筑摩書房〈ちくま文庫〉、2009年8月。

ISBN 978-4-480-42634-5。

^ 「中国の青島回収につき朝日新聞記者に回答せる書簡」1919年,『孫文選集』第三巻所収

^ 「犬養毅への書簡」1923年,『孫文選集』第三巻所収

^ 清水美和 『中国はなぜ「反日」になったか』 文藝春秋、2003年5月、pp. 62 f。

ISBN 4-16-660319-1。

^ 高山正之 『サダム・フセインは偉かった 変見自在』 新潮社、2007年10月。

ISBN 978-4-10-305871-7。

^ 加々美光行『中国の民族問題―危機の本質』岩波現代文庫、岩波書店、2008年。51頁

^ 加々美光行「中国の民族問題」51-52頁

^ シリーズ 辛亥革命100年 - NHK名作選(動画・静止画) NHKアーカイブス

^ 宮崎滔天 『三十三年の夢』 島田虔次・近藤秀樹校注、岩波書店〈岩波文庫〉、1993年5月17日。

ISBN 4-00-331221-X。

^ 頭山統一 『筑前玄洋社』 葦書房、1977年9月。

ISBN 978-4-7512-0035-3。

^ 日本孫文研究会『孫文と南方熊楠』『孫文と華僑』『孫文とアジア―1990年8月国際学術討論会報告集』汲古書院

^ 孫文 「志あらばついに成る」『孫文全集 第2巻 建国方略』 外務省調査部訳編、第一公論社、1939年。

^ 清代の『四庫全書』および、現在の浙江省杭州市富陽区南部には観光地の龍門古鎮という村があり、9割の人の姓が孫武を祖とする富春孫氏の子孫と自称している。村の族譜によると、孫文もその系統に属するという。しかし孫文は客家出身のために、疑わしい部分も多く真偽の程は不明である。

^ [1]孫文記念館

参考文献

- 天児慧 『巨龍の胎動 毛沢東vs鄧小平』 礪波護ほか編、講談社〈中国の歴史 = A history of China 11〉、2004年11月。

ISBN 4-06-274061-3。 - 『辛亥革命の多元構造 辛亥革命90周年国際学術討論会(神戸)』 孫文研究会編、汲古書院、2003年12月。

ISBN 4-7629-2690-6。 - 陳徳仁、安井三吉 『孫文と神戸』 神戸新聞出版センター〈シリーズ兵庫の歴史 3〉、1985年10月。

ISBN 4-87521-052-3。 - 藤村久雄 『革命家 孫文 革命いまだ成らず』 中央公論社〈中公新書〉、1994年4月。

ISBN 4-12-101184-8。 - 横山宏章 『孫文と袁世凱 中華統合の夢』 岩波書店〈現代アジアの肖像 1〉、1996年1月8日。

ISBN 4-00-004396-X。 - 孫文主義の哲学的基礎 戴季陶 中山志郎 訳. 生活社, 1939.

- 孫文主義国家論 林桂圃 中山志郎訳 生活社, 1940.

- 孫文の生涯と国民革命 河野密 日本放送出版協会, 1940 ラジオ新書

- 孫文 高橋勇治 日本評論社, 1943. 東洋思想叢書

- 孫文の経済思想 出口勇蔵. 高桐書院, 1946.

- 孫文 小野則秋. 大雅堂, 1948.

- 孫文伝 鈴江言一. 岩波書店, 1950.

- 孫文 中国革新の父 小田岳夫 偕成社, 1953. 偉人物語文庫

- 革命前夜 孫文をめぐる人々 長崎武, 萱野長雄共著. 松沢書店, 1958.

- 孫文 革命いまだ成らず 野沢豊 誠文堂新光社, 1962. 歴史の人間像

- 孫文と中国革命 野沢豊 1966. 岩波新書

- 孫文の研究 とくに民族主義理論の発展を中心として 藤井昇三 勁草書房, 1966.

- 茫々の記 宮崎滔天と孫文 立野信之 東都書房, 1966.

- 現代中国と孫文思想 安藤彦太郎,岩村三千夫,野沢豊編. 講談社, 1967.

- 孫文と日本 貝塚茂樹 1967. 講談社現代新書

- 孫文 横山英,中山義弘 清水書院, 1968. センチュリーブックス. 人と思想

- 孫文 中国の国父 R.チフビンスキー 高山洋吉訳. 刀江書院, 1972.

- 孫文 救国の情熱と中国革命 堀川哲男 清水書院, 1973. センチュリーブックス. 人と歴史シリーズ 「孫文と中国の革命運動」清水新書

- 孫文思想 王昇 松田憲澄 編訳. 世界情勢研究会, 1978.11.

- 君ヨ革命ノ兵ヲ挙ゲヨ 日中友好秘録 革命の父・孫文に生涯した一日本人 車田譲治 六興出版, 1979.4.

- 革命いまだ成功せず 孫文伝 安藤彦太郎 国土社, 1981.9. 世界を動かした人びと

- 人類の知的遺産 63.孫文 堀川哲男 講談社, 1983.9.

- 孫文と中国革命 孫文とその革命運動の史的研究 池田誠 法律文化社, 1983.11.

- 孫文の革命運動と日本 兪辛焞 六興出版, 1989.4. 東アジアのなかの日本歴史

- 移情閣遺聞 孫文と呉錦堂 中村哲夫 阿吽社, 1990.3.

- 醇なる日本人 孫文革命と山田良政・純三郎 結束博治 プレジデント社, 1992.9.

- 仁あり義あり、心は天下にあり 孫文の辛亥革命を助けた日本人 保阪正康 朝日ソノラマ, 1992.2. のちちくま学芸文庫

- 孫文の経済学説試論 中村哲夫. 法律文化社, 1999.10.

- 孫文 百年先を見た男 田所竹彦 築地書館, 2000.3. のち新人物文庫

- 孫文を守ったユダヤ人 モーリス・コーエンの生涯 ダニエル・S.レヴィ 吉村弘訳. 芙蓉書房出版, 2001.4.

- 孫文 その指導者の資質 舛添要一 2011.10. 角川oneテーマ21

関連項目

- 黄興

- 章炳麟

- 北一輝

- 中華民国憲法

- 中華民国の政治

- 中華民国の歴史

- 北京飯店

外部リンク

- 孫文記念館(日本)

- 国立国父紀念館(台湾)

- 孫中山故居記念館(広東省)

- 横濱中華學院(孫文創設校)

- 福田惠子「孫文の人物像と日本人ネットワークの検討 : 康有為と比較して」、『国際開発学研究』第5巻第2号、勁草書房、2006年3月、 pp. 49-62、 NAID 110004812535。

竹之内安巳「孫文革命の展開と何香凝―1―〔何香凝「我的回憶」(人民日報掲載)の要訳・注解〕」、『鹿児島経大論集』第9巻3・4、鹿児島経済大学経済学部学会、1969年2月、 pp. 45-68、 ISSN 0288-0741、 NAID 110004671289。 - 孫文の盟友廖仲愷の妻であり革命運動を支えた何香凝による「我的回憶」の要約。- 竹之内安巳「孫文革命の展開と何香凝―2―」、『鹿児島経大論集』第10巻第1号、鹿児島経済大学経済学部学会、1969年7月、 pp. 19-45、 ISSN 0288-0741、 NAID 110004671296。

- 竹之内安巳「孫文革命の展開と何香凝―3―」、『鹿児島経大論集』第10巻第2号、鹿児島経済大学経済学部学会、1969年10月、 pp. 149-176、 ISSN 0288-0741、 NAID 110004671305。

孫文の北京における死とその政治効果 - 家近亮子、敬愛大学国際研究第2号、1998年

| 公職 | ||

|---|---|---|

新設 | 中華民国臨時大総統(南京臨時政府) 1912年1月 - 4月 | 次代: 袁世凱 |

新設 | 中華民国軍政府大元帥 1917年9月 - 1918年7月 | 次代: 岑春煊 主席総裁として |

| 先代: 岑春煊 主席総裁として | 中華民国軍政府非常大総統 1921年5月 - 1922年6月 | 大元帥に改組 |

新設 非常大総統から改組 | 広東大元帥府大元帥 1923年1月 - 1925年3月 | 次代: 胡漢民 |

| 党職 | ||

新設 中華革命党から改組 | 中国国民党総理 1919年10月 - 1925年3月 | 次代: 張人傑 |

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||