イエス・キリスト

『全能者ハリストス(キリスト)』(聖墳墓教会のドーム内)

イエス 関連項目 |

|---|

|

イエス・キリスト / |

キリスト |

受胎告知 |

キリストの降誕 |

イエスの洗礼 |

荒野の誘惑 |

イエスの奇跡 |

最後の晩餐 |

キリストの磔刑 |

復活 |

キリストの昇天 |

イエス・キリスト(紀元前6年ないし紀元前4年頃 - 紀元後30年頃[1]、ギリシア語: Ίησοῦς Χριστός[2]、ヘブライ語: יְהוֹשֻׁעַ/יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ〈Yĕhôshúʿa / Yēšūă‘ Hammāšîaḥ〉, ラテン語: Iesus Christus, フランス語: Jésus-Christ, 英語: Jesus Christ)は、ギリシア語で「キリストであるイエス」、または「イエスはキリストである」という意味である。すなわち、キリスト教においてはナザレのイエスをイエス・キリストと呼んでいるが、この呼称自体にイエスがキリストであるとの信仰内容が示されている[3]。イエスの存在についてはフラウィウス・ヨセフス(1世紀)、タキトゥス(1世紀)、スエトニウス(1世紀)などの歴史家がその著作の中で言及している。

本項では、ナザレのイエスについてのキリスト教における観点とその他について述べる。

かつてのカトリック教会では、イエスは「イエズス」と日本語で表記されていた。

日本正教会では中世以降のギリシャ語と教会スラヴ語に由来する転写により「イイスス・ハリストス」と呼ばれる[要出典]。

目次

1 概要

2 語義と指示内容

2.1 イエス

2.2 キリスト

2.3 イエス・キリスト

3 イエス・キリストとは何者か=「神の子」「真の神・真の人」

4 イエス伝

4.1 旧約聖書

4.2 降誕と幼少時代

4.3 受洗、荒野の誘惑

4.4 宣教活動

4.5 受難、死、復活、昇天

4.6 キリストの再臨

5 歴史的人物

6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

9 外部リンク

概要

キリスト教の多くの教派(カトリック教会、聖公会、プロテスタント、正教会、東方諸教会)において、三位一体(至聖三者)の教義の元に、神の子が受肉(藉身)して人となった、真の神であり真の人である救い主として[3][4][5](一部の教派では、単性論と通称される、神としての属性を強調する立場で)信仰の対象となっている。

「イエス」は人名。ヘブライ語からギリシャ語に転写されたもの(ギリシア語: Ίησοῦς, Iēsūs…古典ギリシア語再建音ではイエースース、現代ギリシア語からの転写例はイイスス)。「ヤハウェ(神)は救い」「救う者」を意味する[5][6]。

「キリスト」は「膏をつけられた者」という意味の、救い主の称号。膏をつけられるのは旧約聖書において王・預言者・祭司であったが、新約の時代においてはこの三つの職務をイエス・キリストが旧約のそれら全ての前例を越える形で併せ持っていたことを示していると解される[6][7](ただしこの三職論については、時代・論者・教派によって、キリスト教内から異論もある)。

イエスの言行を記した福音書を含む『聖書』は世界で最も翻訳言語数が多い歴史的ベストセラーであり、音楽・絵画・思想・哲学・世界史などに測り知れない影響を与えた。

語義と指示内容

左上から順に、アラム語、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、英語でそれぞれ「イエス」を意味する文字列

イエス

イエスは、「イエースース(Ίησοῦς, Iēsūs、古典ギリシア語再建音)」の慣用的日本語表記である。現代ギリシア語では「イイスス」となる。

元の語は、アラム語のイェーシューア(ישוע, Yeshua)=ヘブライ語のヨシュア(イェホーシューア、יְהוֹשֻׁעַ, Yehoshua)で、「ヤハウェの救い」「ヤハウェは救い」「救う者」を意味する[5][6]。『旧約聖書』の「民数記」や「ヨシュア記」に登場するユダヤ人の指導者ヨシュア等と同名である。

これらのギリシア語表記の語尾は主格形であり、格変化すると異なる語尾に変化する。日本語の慣例表記「イエス」は、古典ギリシア語再建音から、日本語にない固有名詞の格変化語尾を省き、名詞幹のみとしたものである。

中世以降から現代までのギリシャ語からは「イイスス」と転写し得る。日本正教会がもちいる「イイスス (Iisus)」は、Ίησοῦς の中世ギリシア語・現代ギリシャ語に由来する転写(中世・現代のギリシャ語では"η"は"ι"と同じとなり「イ」と読む)である。正教古儀式派では、"Исус"(イスス)という、東スラヴ地域でかつて伝統的だった呼称を現在も用いている。

かつての日本のカトリック教会ではロマンス語の発音からイエズスという語を用いていたが、現在ではエキュメニズムの流れに沿ってイエスに統一されている[8]。戦国時代から江戸時代初期にかけてのキリシタンは、ポルトガル語の発音からゼズまたはゼズスと呼んでいた。

アラビア語からは「イーサー」と転写し得る。

キリスト

キリストとは、古典ギリシア語「クリストス(Χριστός, Khristos)」の慣用的日本語表記である[要出典]。「クリストス」は「膏(油)を注がれた者」を意味するヘブライ語「メシア(マーシアハ、מָׁשִיַח, Māšîªḥ)」の訳語であり、旧約聖書中の預言者たちが登場を予言した救世主を意味する。日本正教会では現代ギリシア語および教会スラヴ語から、「ハリストス」と転写する[要出典]。

この意味で、「キリスト」は固有名詞ではなく称号である[9]。

イエス・キリスト

イエス・キリスト像(『全能者ハリストス』)。12世紀に制作された、アギア・ソフィア大聖堂のモザイクイコン(イスタンブール)。左手に聖書を持ち、右手は指の形がΙησούς Χριστός(イイスス・フリストス[10])の頭文字である「ΙΣΧΣ」を象るように整えられ(伸ばした人差し指:Ι、曲げた中指と小指が:Σ、親指と薬指の交差がΧ)、見る者を祝福する形に挙げられた姿で描かれている。

「イエス・キリスト」はギリシャ語で主格を並べた同格表現であって、「キリストであるイエス」「イエスはキリストである」の意味である。マタイ伝・マルコ伝はそれぞれの冒頭で「ダビデの子イエス・キリスト」「神の子イエス・キリスト」と呼び表しており、この結合表現は新約の他の文書でも用いられている。パウロ書簡には「イエス・キリスト」とならんで「キリスト・イエス」の表現も見られるが、紀元1~2世紀の間に「イエス・キリスト」の方が定着していった。

「キリスト」は救い主への称号であったため、キリスト教の最初期においては、イエスを「イエス・キリスト」と呼ぶことは「イエスがキリストであることを信じる」という信仰告白そのものであったと考えられる。

しかしキリスト教の歴史の早い段階において、「キリスト」が称号としてではなくイエスを指す固有名詞であるかのように扱われはじめたことも確かであり[11]、パウロ書簡においてすでに「キリスト」が固有名詞として扱われているという説もある[12][13]。

イエス・キリストとは何者か=「神の子」「真の神・真の人」

以下、イエス・キリストとは何者かについて、正教会、カトリック教会、聖公会、プロテスタントに共通する見解を、主に教派ごとの出典に基づいてまとめる。

- イエス・キリストはただ一人の神の子である[14][15][16][17][18][19][20]。

- この神の子はロゴス(言葉)とも呼ばれる(ヨハネによる福音書冒頭の「言葉」(ロゴス)はこれを指すと解釈される)[14][15][16][17][19][20]

- 神の子は、三位一体(至聖三者)の子なる神(神子:かみこ)であり、他の二つの位格(父なる神と聖霊の神)と本質を同じくする[14][15][16][17][18][19][20]。

- イエス・キリストは神の子が受肉(藉身)して人の性をとった、真の神であり真の人である。この人性は、まったく完全なものである(無原罪での誕生)[14][15][16][17][18][19][20]。

- 一つの位格(ペルソナ:ギリシア語: ὑπόστασις, 英語: person)のうちに神性と人性の二つの本性(ギリシア語: Φύσεις, 英語: natures)を持つとされる[21]。

イエス伝

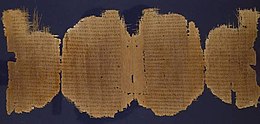

3世紀ギリシアでパピルスに書かれたルカによる福音書。アイルランド・ダブリンのチェスター・ビーティ図書館所蔵

各エピソードの詳細は、それぞれの項目を参照。

旧約聖書

旧約聖書に預言されたキリスト

- イザヤ 7:14

- イザヤ 9:6

- イザヤ 11:1

- イザヤ 53:1

- エレミヤ 23:5

- ミカ 5:1

ゼカリヤ 9:9

降誕と幼少時代

『イエスの神殿への奉献』(1886年 - 1894年頃の作品、ジェームズ・ティソ, en:James Tissot)

ヨセフの婚約者であったマリアは、結婚前に聖霊により身ごもった。紀元前4年12月25日、天使の御告によりヨセフはマリアを妻に迎え男の子が生まれ、その子をイエスと名づけた。キリスト教ではこの日を記念しクリスマスとして祝う。

受胎告知(生神女福音) ルカ 1:26

- 処女懐胎

降誕(クリスマス) ルカ 2:4

三博士の礼拝 マタイ 2:1

- 羊飼いたちの来訪 ルカ 2:8

- エジプトへの避難 マタイ 2:13

ヘロデ大王による幼児虐殺 マタイ 2:16

- エジプトからの帰国

イエスはガリラヤ地方のナザレで育つ。ルカの福音書によれば、大変聡明な子であったという。

神殿奉献(イエスを捧げる) ルカ 2:22

イエスの幼少時代 ルカ 2:41

受洗、荒野の誘惑

『曠野のイイスス・ハリストス』(1872年作、イワン・クラムスコイ)

その頃、洗礼者ヨハネがヨルダン川のほとりで「悔い改め」を説き、洗礼を施していた。イエスはそこに赴き、ヨハネから洗礼を受ける。

イエスの洗礼 マタイ 3:13

そののち、御霊によって荒れ野に送り出され、そこで四十日間断食し、悪魔の誘惑を受けた。

荒野の誘惑 マタイ 4:1

宣教活動

荒野での試練の後イエスはガリラヤで宣教を開始する。また弟子になった者の中から12人の弟子を選び、彼らに特権を与えた。十二使徒と呼ばれる。

その後、イエスと弟子たち、また彼らを支える女性たち(マグダラのマリア、ヨハンナ、スザンナ、ヤコブの母マリア、サロメ、その他[22])の活動は2年数ヶ月に及ぶ[23]。

山上の垂訓 マタイ 5:1 ルカ 6:20

イエスの奇跡 ルカ 5:4 ヨハネ 2:1 マルコ 4:35 マルコ 2:1 ヨハネ 11:1

イエスのたとえ話 ルカ 10:25 ルカ 11:5 ルカ 12:16 ルカ 12:35 ルカ 14:15 ルカ 15:4

- 12弟子を宣教に派遣する マルコ 6:7 マタイ 10:1 ルカ 9:1

- 「あなたはメシアです」というペトロの信仰告白 マルコ 8:27

イエスの山上の変容 マルコ 9:2

- イエスはベタニアでマリアから香油を注がれる ヨハネ 12:1

- イエスが弟子たちの足を洗う ヨハネ 13:4

エルサレム入城 マルコ 11:1 マタイ 21:1

神殿から商人を追い出す マルコ 11:15 マタイ 21:12 ルカ 19:45 ヨハネ 2:13

- 祭司長、律法学者、長老たち、サドカイ派との問答 マルコ 11:27 マタイ 21:23 ルカ 20:1

神殿の境内で姦通の女を石打ちの刑から救う ヨハネ 8:1

オリーブ山の説教(終末についての教え) マタイ 24:1

受難、死、復活、昇天

『ゴルゴファ(ゴルゴタの丘)の夕べ』ヴァシーリー・ヴェレシチャーギンによる(1869年)、ハリストス(キリスト)の埋葬準備の光景

フレスコ画イコン『主の復活』(カーリエ博物館蔵)。キリスト(ハリストス)がアダムとイヴの手を取り、地獄から引き上げる情景。旧約の時代の人々にまで遡って復活の生命が主・神であるハリストスによって人類に与えられたという『ハリストスの地獄降り』と呼ばれる正教会の伝承による。

過越の食事(最後の晩餐) マルコ 14:12 マタイ 26:17- ゲツセマネの祈り

- イエスの逮捕

イエスの裁判 マルコ 14:53 マタイ 26:57

十字架の道行き(ヴィア・ドロローサ) マルコ 15:21

自らをユダヤ人の王であると名乗り、また「神の子」あるいはメシアであると自称した罪により、ユダヤ最高法院(衆議会)の裁判にかけられた後、ローマ総督府に引き渡されゴルゴタの丘で磔刑(はりつけ)に処せられた。

その後、十字架からおろされ墓に埋葬されたが、3日目に復活し、大勢の弟子たちの前に現れた。肉体をもった者として復活したと聖書の各所に記されている。

- 磔刑(十字架刑)

- 十字架上のイエスの最後の7つの言葉

イエスの墓 マルコ 15:42 マタイ 27:57

復活 マルコ 16:9 マタイ 28:9 ヨハネ 20:11

弟子たちに福音の宣教を命じる(大宣教命令) マルコ 16:15 マタイ 28:16

正教会、カトリック教会、プロテスタントなど多くの教派で、キリストの死者の中からの復活は、初期キリスト教時代からの教えの中心的内容とされており[24][25][26][27]、多くの教派で復活祭は、降誕祭(クリスマス)と同等か、もしくは降誕祭より大きな祭として祝われる。

イエスの昇天 マルコ 16:19 ルカ 24:50 使徒行伝 1:9

キリストの再臨

再臨 - イエスは自分が再臨する時について予告している。雲に乗って来る事になっている[28][29][30]。

歴史的人物

歴史学の近代的な研究手法が19世紀以降、福音書の研究に用いられてから、イエス・キリストの歴史学的研究は幾つかの時代を推移した。当初は合理主義による偏見、また20世紀には酷評的な研究手法を経た現代では、イエス・キリストに関する研究はより肯定的で寛容と言える。前世紀中頃、懐疑主義にみまわれたイエス・キリストの研究はその懐疑主義を脱したと言える。現代では、イエス・キリストが実在した歴史学的及び文学的背景についてより多くの知見が得られている。これは、福音書関連文学、すなわちイエス・キリストと同時期のユダヤ文学及び福音記者(聖書の解説書物、聖書のアラム語訳、クムラン書物、ユダヤ法律関連文学)の研究により、福音書の記載及びユダヤ時代におけるイエス・キリストという人物についてより詳細に知り、理解を深めることが可能となったからである[31]。

他方で、古代ギリシャ・ローマに関する研究からは、古代ギリシャ思想がイエス・キリストのガリラヤ地方へ及ぼした影響、すなわちガリラヤ地方と古代ギリシャ文化の接点についてより深く知ることができる。また、恐らく正典福音書より後に記載されたであろう外典福音書の内容、並びに2世紀の他のキリスト教及びユダヤ教書物は、イエス・キリストの時代の慣習を分析し、福音書の記載をより適切な背景に位置づけることを可能とした。更に、最近の考古学的発掘も、歴史におけるイエス・キリストの研究に貢献している。特にガリラヤ地方における発掘は、古代ギリシャ文化を承継している1世紀のパレスチナ地方の文化を明示するうえで興味深い。最後に、これらの史料をより深く理解するために、歴史学並びに聖書注釈に関する近代的な研究手法が適応され、従前の研究手法の限界や厳格さを乗り越えている。

以上の研究により、イエス・キリストについての歴史学的な知見は確固なものであり、福音書は信仰の対象として相応しい。キリスト教に対して中立的な立場をとる歴史学者であっても、福音書を通してイエス・キリストの人柄や振る舞いとその使命について知ることができる[32][33]。

脚注

^ Jesus | Britannica.com

^ 古典ギリシャ語再建例: イエースース・クリストース、現代ギリシャ語転写例: イイスス・フリストース

- ^ abX. レオン・デュフール(編集委員長)Z. イェール(翻訳監修者)、(1987年10月20日)『聖書思想事典』47頁 - 56頁、三省堂 ISBN 4385153507

^ フスト・ゴンサレス 著、鈴木浩 訳『キリスト教神学基本用語集』p73 - p75, 教文館 (2010/11)、ISBN 9784764240353

- ^ abcІисусъ, Іисусъ Христосъ - Полный церковнославянский словарь(『教会スラヴ語大辞典』)内のページ(画像ファイル)

- ^ abcOrigin of the Name of Jesus Christ - The Catholic Encyclopedia (『カトリック百科事典』)内のページ

^ Христосъ - Полный церковнославянский словарь(『教会スラヴ語大辞典』)内のページ(画像ファイル)

^ これは、プロテスタントを初めとする他教派と共同で翻訳した『共同訳聖書』に「イエスス」を用いたところ内外からの批判が多く、後続版である『新共同訳聖書』では「イエス」(一部はメシア)に統一されたことによる。

^ Origin of the Name of Jesus Christ - The Catholic Encyclopedia (『カトリック百科事典』)内のページ

^ 現代ギリシャでも用いられる語であるため、現代ギリシャ語から転写した。古典再建音では「イエースース・クリストース」となる。また、「フリストス」は転写によっては「ハリストス」となり、これは教会用語としては日本正教会での標準的表記であるが、教派上の中立性を確保するために一般的な現代ギリシャ語転写に本項では則った。他の正教会関連記事では「ハリストス」との転写を用いている。

^ ブルトマンはギリシア語:Χριστόςが、翻訳されることなくChristusとしてラテン語に導入されたことを固有名詞化の一根拠としている。 R.Bultmann 1961 Theologie des neuen Testaments

^ R.ブルトマン 同上

^ フィリピ3:20などに「主イエス・キリストが救い主として来られる」とある。ここでパウロが「キリスト」を称号として用いていたと想定すると、この句は単なる同語反復になる。

- ^ abcd正教会からの参照:Jesus Christ, Son of God, Incarnation(アメリカ正教会)

- ^ abcdカトリック教会からの参照:Christology(カトリック百科事典)

- ^ abcd聖公会からの参照(但しこの「39箇条」は現代の聖公会では絶対視はされていない):英国聖公会の39箇条(聖公会大綱)一1563年制定一

- ^ abcdルーテル教会からの参照:Christ Jesus.(Edited by: Erwin L. Lueker, Luther Poellot, Paul Jackson)

- ^ abc改革派教会からの参照:ウェストミンスター信仰基準

- ^ abcdバプテストからの参照:Of God and of the Holy Trinity., Of Christ the Mediator. (いずれもThe 1677/89 London Baptist Confession of Faith)

- ^ abcdメソジストからの参照:フスト・ゴンサレス 著、鈴木浩 訳『キリスト教神学基本用語集』p73 - p75, 教文館 (2010/11)、ISBN 9784764240353

^ Theological Outlines • by • Francis J. Hall

^ ルカ(8:2)、マルコ(15:40)参照。

^ イエスの公生活中に「過越の祭り」が3回あったことから推定できる。フランシスコ会訳注『新約聖書』299頁注(5)。

^ カトリック中央協議会(2002年)『カトリック教会のカテキズム』298頁 - 299頁、ISBN 4877501010

^ J. Radermakeres, P. Grelot(1987年10月20日)『聖書思想事典』730頁 - 735頁 三省堂

^ 日本ハリストス正教会教団(昭和55年)『正教要理』52頁 - 55頁

^ イエスが父と呼んだ神 第三回 ナザレのイエスへのアプローチ (岩島忠彦:上智大学神学部教授)

^ マタイ 24:30

^ マルコ 13:26

^ 「人の子」はしばしばイエス自身の事を指して用いられる。(マタイ 8:20、マタイ 9:6)

^ J. CHAPA (2004). History and Jesus of Nazareth. Eunsa.

^ 「11. 歴史におけるイエス・キリストの研究の現状」『』。2018年5月28日閲覧。

^ 「イエス・キリストと教会」『』。2018年5月28日閲覧。

参考文献

- 新共同訳新約聖書 日本聖書協会

- 口語訳新約聖書 日本聖書協会

- 口語訳旧約聖書 日本聖書協会

- 『新約聖書』フランシスコ会聖書研究所訳注、中央出版社、初版1979年。

関連項目

救世主 - メシア

- 聖書

- カトリック教会

新約聖書 - 福音書

イエスの兄弟、ヤコブ (イエスの兄弟)

- INRI

- 西暦

- 自印聖像

- キリストを描いた映画

- 聖書に登場する女性の一覧

シドン・シナゴーグ イエスがこことその近傍で説教したと、マタイとマルコによる福音書にそれぞれ記されている。世界最古のシナゴーグのひとつ

外部リンク

川島貞雄「イエス・キリスト」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館、コトバンク

- イエス・キリストに関するQ&A

口語訳新約聖書(ウィキソース) (日本聖書協会翻訳、1954年)

口語訳旧約聖書(ウィキソース) (日本聖書協会翻訳、1955年)

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||